--------------------------------------------------------------

Mostrando entradas con la etiqueta Marguerite Duras. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Marguerite Duras. Mostrar todas las entradas

14.12.22

13.12.22

II. "MARGUERITE DURAS. EL CINE QUE YO HAGO. ESCRITOS Y ENTREVISTAS", François Bovier y Serge Margel (edición crítica), Valencia: Shangrila, 2022

Introducción (fragmento inicial)

"QUE EL CINE CAMINE HACIA SU PERDICIÓN"

DESTRUCCIÓN Y PATHOS EN LAS PELÍCULAS

DE MARGUERITE DURAS

François Bovier y Serge Margel

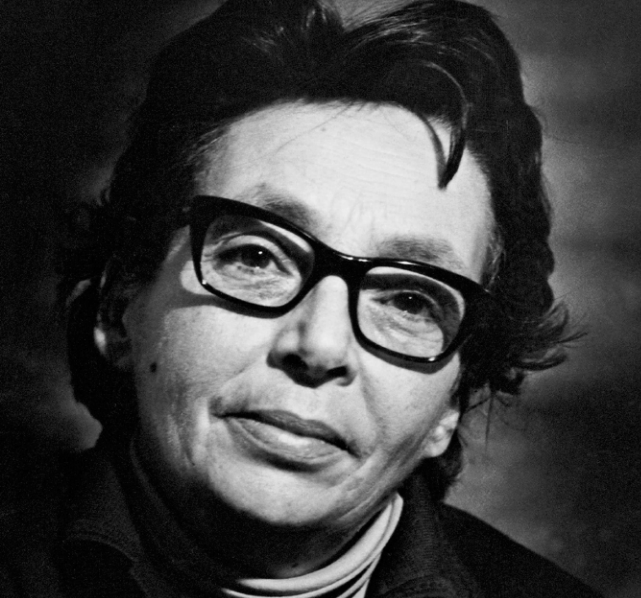

Rodaje de Jaune le soleil (1971). Foto: Jean Mascolo

Que el cine camine hacia su perdición:

ese es el único cine.

Que el mundo camine hacia su perdición:

esa es la única política.

Marguerite Duras, Le Camion

Las películas de Marguerite Duras manifiestan una radicalidad formal y ponen en juego un proceso de borrado y de reescritura, de negación y de repetición, de descarte y de reutilización: se caracterizan por un gesto de destrucción del cine. Los temas, los personajes y las narraciones circulan entre las novelas y los filmes trastocando las leyes de los distintos géneros. Siguiendo esa misma lógica, una cinta puede abarcar otra o incluso suprimirla, negarla, recomponerla y recomenzarla. La división convencional entre la escritura literaria y la cinematográfica, entre la práctica de la transposición o de la adaptación se hacen añicos. La distinción entre un guion como punto de partida para una película y una obra escrita a partir de un filme ya no es pertinente. Afirmémoslo, aunque no desarrollemos aquí esta tesis: algunos de los textos de Marguerite Duras sobre sus propias cintas podrían leerse a través del prisma del género literario del guion escrito o imposible de rodar, tal como se desarrolló en el contexto de las vanguardias históricas y de las neovanguardias, como Fluxus.

Así pues, la presente obra es una recopilación de textos y entrevistas de Marguerite Duras sobre sus películas. Por lo tanto, excluimos las adaptaciones cinematográficas de sus libros, pero asimismo los filmes cuyos guiones Duras escribió, como Hiroshima, mon amour (Alain Resnais, 1959), o los diálogos que firmó. El libro está estructurado cronológicamente por películas, desde La Musica (1966) hasta Los niños (Les Enfants, 1985). Hemos reunido una serie de textos con diversos registros de escritura y enunciación en torno a las diecinueve cintas que dirigió. Por un lado, publicamos extractos de dosieres de prensa, notas de rodaje y declaraciones de intención, textos de reflexión y crítica de los que Duras es autora, a veces incluso algunos primeros borradores de diálogos para filmes que comenta o cartas. Por otro lado, hemos seleccionado diversas entrevistas que concedió a periodistas de la prensa diaria, a críticos de cine o a cineastas. En cambio, no hemos incluido las entrevistas que ya han salido a la luz, como las de Dominique Noguez [1], Nicole-Lise Bernheim [2] o Xavière Gauthier [3], ni tampoco las transcripciones de entrevistas para la radio, el cine [4] o la televisión. Asimismo, al final del volumen reproducimos algunos textos y entrevistas más generales sobre el cine o sobre algunas de las actrices que fueron importantes para Marguerite Duras, como Delphine Seyrig.

1. Véase Dominique Noguez, La Couleur des mots. Autour de huit films, Benoît Jacob, 2001. Véase también Marguerite Duras y Jean-Luc Godard, Dialogues, Fécamp: Post-Éditions, 2014.

2. Nicole-Lise Bernheim, «Marguerite Duras. Interview», en Marguerite Duras tourne un film..., París: Albatros, 1974, pp.100-128.

3. Xavière Gauthier, «Dépossédé», en Marguerite Duras, París: Albatros, 1979, pp.75-91.

4. Véase Joëlle Pagès-Pindon (dir.), Le Livre dit: entretiens de «Duras filme», París: Gallimard, 2014.

Este proyecto editorial obedece a un afán de exhaustividad, a pesar de la selección necesaria para constituir una obra coherente. La mayoría de los textos reunidos se escribieron para los dosieres de prensa, los periódicos, las revistas y las publicaciones especializadas en el momento del estreno de la película, principalmente en Francia. Algunos de ellos se han reeditado en obras colectivas, en especial en algunas de la editorial Albatros [5], en dosieres especiales de revistas, como el número de junio de 1980 de Cahiers du cinéma [6], en libros basados en sus películas [7] o, más recientemente, en las obras completas de Duras publicadas en cuatro volúmenes en La Pléiade (2011-2014). La proporción de escritos inéditos en este libro no es despreciable. Gran parte de los textos aquí reunidos no habían vuelto a salir a la luz hasta ahora, de ahí que, al estar dispersos en diversas bibliotecas, filmotecas y archivos, fueran de difícil acceso, mientras que de otros se habían reproducido algunos extractos: nuestro propósito aquí es restituirlos a su integralidad original. Cabe señalar que los textos que aquí compilamos proceden principalmente de tres archivos: los fondos Marguerite Duras del IMEC [Institut Mémoires de l’édition contemporaine], con sede en la abadía de las Ardenas; la colección no cinematográfica de la Cinemateca Suiza en sus sedes de Lausana y Zúrich, y la colección del crítico e historiador del cine Jean-Pierre Jeancolas, depositada en el departamento de Historia y Estética del Cine de la Universidad de Lausana. En la medida de lo posible, hemos conservado la primera versión de los textos. De cada filme indicamos la fuente de los textos y proporcionamos su ficha técnica.

5. Véase Marguerite Duras, Jacques Lacan, Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, Xavière Gauthier, Benoît Jacquot, Pierre Fedida, Viviane Forrester et al., Marguerite Duras, París: Albatros, 1979.

6. Véase Marguerite Duras (dir.), «Les yeux verts», Cahiers du cinéma, nº. 312-313, junio de 1980, publicado en forma de libro: Les Yeux verts, Marguerite Duras, París: Cahiers du cinéma / Éditions de l’Étoile, 1987 (1996; 2014). [En el presente libro se ofrece una traducción parcial de Les Yeux verts distinta de la que en su día hizo Chantal Delmas: Los ojos verdes, Barcelona: Plaza y Janés, 1990.]

7. Véase Marguerite Duras, Détruire dit-elle, París: Minuit, 1969 [Destruir, dice, trad. esp. a cargo de Juana Bignozzi Ramallo, Barcelona: Tusquets, 1991]; Marguerite Duras, India Song: texte, Théâtre, film, París: Gallimard, 1973 [India Song: texto, teatro, filme, trad. esp. a cargo de Silvio Mattoni, Barcelona: Intermedio, 2009]; Marguerite Duras, Nathalie Granger – La Femme du Gange, París: Gallimard, 1973; Marguerite Duras, Le Camion – Entretien avec Michelle Porte, Minuit, 1977; Marguerite Duras, Le Navire Night – Césarée – Les Mains négatives – Aurélia Steiner – Aurélia Steiner – Aurélia Steiner, París: Mercure de France, 1979; Marguerite Duras, L’Homme atlantique, París: Minuit, 1982 [El hombre atlántico, trad. esp. a cargo de Clara Janés, en Marguerite Duras, el cine del desgarro, Valencia: Ediciones de la Mirada, 1997]; Marguerite Duras, Vera Baxter ou les Plages de l’Atlantique, París: Albatros, 1984.

La presente antología está formada por textos que pertenecen a dos géneros distintos según una clasificación convencional. Algunos de ellos son auténticas reflexiones de la autora sobre su trabajo, la mayoría de las veces durante la elaboración de la película; otros pertenecen a un registro poco estudiado y casi siempre infravalorado, a saber: la escritura promocional, que se produce con mayor frecuencia en el momento del estreno de la cinta. Al tratarse de un género periodístico, publicitario y mediático, se suele considerar que por sí mismo no aporta nada a la comprensión de los filmes ni entra en el campo de lo literario. Los escritos de la presente colección ponen en entredicho ese estatus menor: en sus textos promocionales, Marguerite Duras desarrolla un estilo incisivo que prolonga su escritura. Los especialistas en el cine y en la obra de Duras asiduamente echan mano del género reflexivo para proponer una lectura y una interpretación de sus películas. El género promocional, en cambio, solo en contadas ocasiones es objeto de una investigación rigurosa. Por lo general, los materiales promocionales son el pariente pobre de los estudios cinematográficos: cuando se recurre a ellos, es siempre desde una perspectiva pragmática, sociológica o económica que permita precisar el contexto de la recepción de los filmes.

Según las convenciones vigentes en la profesión, un dosier de prensa consiste en un documento que, destinado a los periodistas y a los críticos, incluye una sinopsis, una o varias entrevistas (en las que no siempre aparece el nombre del entrevistador), una ficha técnica y, a veces, notas de rodaje y reflexiones del autor o de los críticos sobre la intención de la película. A menudo es difícil determinar con certeza quién ha elaborado los documentos que componen el dosier de prensa: ¿se trata del responsable de prensa contratado por el productor o el distribuidor, o es el autor directamente? Desde nuestro punto de vista, la distinción más pertinente entre el dosier de prensa de una gran producción (del tipo cine de los grandes estudios) y el dosier de prensa de otra calificada de película de autor (del tipo cine independiente) consiste principalmente en la afirmación de la voz y el punto de vista del autor. Por lo demás, estos textos vienen firmados, tanto si el dosier de prensa lo ha elaborado la productora o la distribuidora como si lo ha hecho el propio director. Duras se encuadra, pues, en esta tradición del dosier de prensa de autor junto a cineastas como Chris Marker, Agnès Varda o Jean-Luc Godard, por citar algunos [8], pero ella le confiere el estilo subjetivo de su escritura literaria. Duras se apropia del dosier de prensa como si se tratara de los fragmentos de una cine-novela en potencia, en el sentido que el escritor y cineasta Alain Robbe-Grillet [9] le daba en aquella época. Como ella misma afirma, por lo general, Marguerite Duras rompe con la lógica de la adaptación al problematizar la posibilidad de un ir y venir entre diversos campos artísticos (del cine a la novela o de la novela al cine, por ejemplo). Al «desalojar» a los personajes de las novelas y «proyectarlos en nuevas regiones narrativas», la adaptación se vuelve imposible. [10] En este sentido, Duras, destruyendo las condiciones mismas de la adaptación en cuanto práctica fílmica y en cuanto noción operativa, alumbra otra forma de pensar las relaciones de escritura entre la literatura y el cine, el texto y la imagen, la voz y el diálogo.

8. Es menester recordar que las películas de Duras participan de la dinámica política y vanguardista del nuevo cine de los años setenta, al mismo tiempo que se alejan de él, como lo hizo del nouveau roman (al igual que Beckett, Duras se negó a participar en el coloquio de Cerisy dedicado al nouveau roman: eso no iba con ellos). Más que a la nouvelle vague, sus películas se acercan a un movimiento que, en sentido estricto, no es tal: el de algunos escritores, como Robbe-Grillet o Georges Perec, y cineastas —como Jean-Daniel Pollet o Marcel Hanoun— que, colaborando con escritores, dibujan un nouveau cinéma, un cine nuevo. Durante otro coloquio de Cerisy, el celebrado en 1977, las cintas de Pollet y Hanoun, así como las de Robbe-Grillet, se agruparon en la categoría de nouveau cinéma. Se proyectaron las películas de Robbe-Grillet y las de Hanoun, pero no las de Duras (véanse las actas del coloquio: Dominique Chateau, André Gardies y François Jost (dir.), Cinémas de la modernité: films, théories, París: Klincksieck, 1981). Echando la vista atrás, los filmes de la cineasta podrían enmarcarse en el movimiento del cine experimental. Sin embargo, Duras no reivindica su pertenencia a ese tipo de cine, que se basa en la estructura independiente de las cooperativas de cineastas; tampoco forma parte de ese canon tal y como se desarrolló en Estados Unidos y en Europa. El hecho de que Duras no participe de ninguno de esos grupos cinematográficos o movimientos literarios no se debe a que niegue o refute el interés que presentan, sino a que objeta que le atribuyan un tipo de escritura determinada, una clasificación social y una identidad reconocible que son incompatibles con su deseo de destruir el cine y lo político.

9. Alain Robbe-Grillet presenta las siguientes obras como cine-novelas: L’Année dernière à Marienbad, París: Minuit, 1961; L’Immortelle, París: Minuit, 1963; Glissements progressifs du plaisir, París: Minuit, 1974; C’est Gradiva qui vous appelle, París: Minuit, 2002. Por su parte, Duras utiliza el término compuesto texto-teatro-película para designar esa escritura híbrida y mixta.

10. Marguerite Duras, India Song: texte, théâtre, film, op. cit., p.9, recogido en Œuvres complètes, tomo ii, op. cit., p.1521.

En nuestra opinión, la escritura de Marguerite Duras pone en tela de juicio la oposición jerárquica entre el dosier promocional y las notas de autor. De hecho, Duras asimila las convenciones periodísticas (dosier y recorte de prensa, entrevista de prensa), desbaratándolas o reproduciéndolas con el objetivo de elaborar un pensamiento singular. Esos textos de circunstancias, a veces muy breves, conllevan una forma determinada de dirigirse a su destinatario; se caracterizan por un verbo evocador y vivo que a menudo exige una reacción por parte del lector. De ese modo, el espectador, experimentando en términos concretos los complejos vínculos entre lo literario y lo fílmico que se tejen en la obra durasiana, se ve literalmente proyectado en el radical y depurado universo fílmico de la autora. En este sentido, para Duras, todo es escritura, desde la nota de intención, una breve entrevista o un comentario promocional de la película hasta la novela, la obra de teatro o el teatro radiofónico, pasando por el propio filme. En el contexto de los medios de comunicación, Duras prosigue su gesto escritural operando un verdadero desplazamiento discursivo desde la promoción periodística hasta el pensamiento crítico. En el ámbito literario, ese gesto es una forma de reescritura y, remitiéndonos al vocabulario técnico del cine, podríamos afirmar que Duras despliega una verdadera estrategia de la reutilización. De esta suerte, la cineasta crea una situación que puede compararse con la noción de espacio público de oposición según la han teorizado el cineasta Alexander Kluge y el sociólogo Oskar Negt. La publicidad se transforma en un espacio de oposición, de contestación, de resistencia, incluso de obstinación: también aquí la cuestión es destruir, derribar, pero también lo es amar, atreverse; de ahí el interés de leer estos artículos y entrevistas como textos de autor por derecho propio.

Como hemos dicho, a través de su escritura, Duras se adueña del espacio público y de la publicidad (dos términos intercambiables en la teoría crítica alemana) como lugar de pensamiento, el cual constituye, pues, un verdadero espacio de resistencia, conforme a su vocabulario. Duras se presta al juego de las convenciones promocionales, periodísticas y mediáticas, juego que consiste en resaltar el interés de una película para el público y para los productores sin apartarse del sistema económico que impera en el mundo del cine. Pero ella invierte la situación, en virtud de lo cual el periodista se ve arrastrado y atrapado a su pesar en un juego de escritura guiado, dirigido, tramado y elaborado por Duras. En este sentido, el espacio promocional se convierte para ella en un espacio de contestación, de oposición y de resistencia. A nuestro parecer, esta dinámica de inversión se presenta mediante un patetismo de la escritura, de la palabra y de la reflexión que hallamos en la mayoría de sus escritos. Esta forma de patetismo podría calificarse de estratégica y crítica: traslada al otro, tanto al entrevistador como al lector, a un espacio único y exclusivo de la palabra, a pesar de la dinámica dialógica de la entrevista.

A partir de esta observación, proponemos la hipótesis de que la escritura de Marguerite Duras, en todas sus formas, incluso en el registro promocional, se basa en el pathos. Destaquemos aquí ese afecto del ánimo, la angustia y la turbación que conducen al desvarío de los personajes, a las rupturas narrativas, a la disociación de las voces, a la dislocación de la enunciación y a la destrucción del cine mismo, temas obsesivos y procesos recurrentes de distanciamiento que siempre resurgen en sus textos promocionales. Ahora bien, en Duras, lo patético no solo es crítico, sino que en él también hallamos atisbos de lo extático, es decir, la salida del espacio, la apertura del juego, la obra por venir. Ese pathos se inscribe en una tradición literaria que hunde sus raíces en el romanticismo de Jena, retomado, reescrito y reorientado por Mallarmé, según Blanchot, que desempeñó un papel importante en el desarrollo del pensamiento y la escritura de Duras. Sin duda Marguerite Duras retoma la noción de desaparición y de borrado de Blanchot, que en su caso se refiere al espacio literario (y que culmina, entre otras cosas, en una escritura del desastre). Pero ella la desplaza hacia una destrucción radical ligada a la experiencia del campo de concentración y a la afirmación de la ruina de lo político. De ahí su proyecto de negación y superación del cine, el cual es indisociable de una destrucción de lo político (el lector reconocerá aquí la cita de Le Camion que hemos puesto como lema).

[...]

Seguir leyendo:

12.12.22

NOVEDAD: I. "MARGUERITE DURAS. EL CINE QUE YO HAGO. ESCRITOS Y ENTREVISTAS", François Bovier y Serge Margel (edición crítica), Valencia: Shangrila, 2022

Marguerite Duras (1914 – 1996) no es solo una de las más grandes escritoras francesas del siglo XX, sino también una cineasta cuyas películas forman parte ineludible del cuerpo completo de su obra. Este libro reúne por primera vez los escritos de Marguerite Duras sobre sus propias películas (diecinueve, realizadas entre 1966 y 1985), su actividad como cineasta, así como las entrevistas más significativas que pudo conceder sobre su cine. De La música (1966) a Los niños (1985), pasando por Détruire dit-elle (1969), India Song (1975), Le Camion (1977), Le Navire Night (1979)..., el libro recoge todas las películas dirigidas por Duras (excluyendo las adaptaciones de sus libros y las películas que ella escribió como Hiroshima mon amour).

La mayoría de los textos que escribió para cada película se reproducen con el objetivo de presentar y explicar su trabajo al lector, a la crítica y, en ocasiones, a los propios actores. Las palabras vivas y evocadoras de Marguerite Duras proyectan al lector a un universo fílmico radical y depurado, muestran los vínculos que hay en su obra entre la literatura y el cine. Marguerite Duras habla de su forma de ver, de sus principios en la escritura cinematográfica, y sobre todo de la paradoja de un cine que busca “destruir el cine”. Una tentativa de "superar" al cine, de su negación, como la de la política. Pero más allá, estos textos hablan a todos de la existencia, del mundo, de la escritura. Aquí nuevamente se trata de destruir, de derribar, pero también de amar, de atreverse. De ahí el interés de dar a leer estos escritos y entrevistas.

Muchos textos están inéditos, otros permanecieron de muy difícil acceso. Algunos han sido publicados en carpetas de prensa, diarios y revistas especializadas cuando se estrenaron las películas. Algunos han sido reeditados en obras colectivas.

FRANÇOIS BOVIER. Investigador en la Escuela Cantonal de Arte de Lausana y profesor de enseñanza e investigación en la Sección de Historia y Estética del Cine de la Universidad de Lausana.

SERGE MARGEL. Investigador de la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza. Profesor en la Universidad de Neuchâtel.

Más información:

19.5.16

(5) MARGUERITE DURAS - VÍCTOR ERICE

Agatha et les lectures illimitées, Marguerite Duras, 1981

"[...] De noche, en el tren, camino de este lugar, abro un libro que he comprado antes de partir. En una de sus páginas, leo:

Se debería poder hacer cierta película. Una película de insistencias, de miradas retrospectivas, de reinicios. Y luego abandonarla. Y filmar también ese abandono. Pero no se hará, ya se sabe. Nunca se hará. ¿Por qué no hacer una película de lo que se desconoce, de lo que aún se desconoce?

Palabras de una mujer, Marguerite Duras, escritora y cineasta. Están precedidas por un título: Escribir, pero donde igualmente se podría haber leído: Filmar. Palabras en la noche, traídas por el azar. No constituyen probablemente ninguna alternativa, pero quizás pueden llegar a ser algo, acaso lo más esencial: un estímulo para buscar un sendero y caminar.

Se debería poder hacer cierta película. Una película de insistencias, de miradas retrospectivas, de reinicios. Y luego abandonarla. Y filmar también ese abandono. Pero no se hará, ya se sabe. Nunca se hará. ¿Por qué no hacer una película de lo que se desconoce, de lo que aún se desconoce?

Palabras de una mujer, Marguerite Duras, escritora y cineasta. Están precedidas por un título: Escribir, pero donde igualmente se podría haber leído: Filmar. Palabras en la noche, traídas por el azar. No constituyen probablemente ninguna alternativa, pero quizás pueden llegar a ser algo, acaso lo más esencial: un estímulo para buscar un sendero y caminar.

Víctor Erice, "Alternativas a la modernidad".

Conferencia leída en Gerona, en el Centre de Cultura La Mercé el 10 de noviembre de 1994 y revisada por el autor para su publicación en la revista Banda Aparte nº 9-10, 1998.

4.6.14

LV. MARGUERITE DURAS. MOVIMIENTOS DEL DESEO. Revista Shangrila nº 20-21, Santander: Shangrila Textos Aparte, 2014.

3.6.14

2.6.14

DERIVAS Y FICCIONES: ESTA MANO ES MI PRUEBA (EN TORNO A "LAS MANOS NEGATIVAS", MARGUERITE DURAS, 1979)

EN TORNO A LAS MANOS NEGATIVAS

(MARGUERITE DURAS, 1979)

ESTA MANO ES MI PRUEBA

POR MARIEL MANRIQUE

Con mi mano minúscula de náufraga recién nacida, aferré la mano de mi madre. Era un acto reflejo, un movimiento mecánico

inconsciente. Los náufragos pequeños necesitan aferrarse a algo. Con mi mano

adulta de náufraga vocacional, dejé ir la mano de mi madre, ya minúscula, hacia

el limbo del que mi madre no regresaría. Para sobrevivir a nuestros nuevos y

terribles nacimientos, hay que soltar las costas. Dije, con mi mano necia:

“esto es mío”. Allí comienza la ruina del amor. Con mi mano hábil transcribí

versículos, hice rodar las bolas de los ábacos, fijé mi identidad en

documentos. Allí comienza la cárcel del cuerpo. Me tapo las orejas con las

manos pero no cesa el estrépito de lo que ha sido. Con las manos me tapo los

ojos pero veo, todavía, tu caverna. A la luz parpadeante de una antorcha,

apoyaste tu mano en la pared, tatuaste con tu mano la espalda indiferente de la

piedra. Todas las manos desaparecidas confiesan su desesperación entre mis

manos.

El tiempo no es un objeto, no puede esconderse

entre los árboles. Es una idea asilada en nuestra mente; a veces puede,

simultáneamente, extinguirse y reverberar. Marguerite Duras extinguió el tiempo

cronológico de la periodización histórica cuando filmó “Las manos negativas”

(1979), con metraje descartado de Le

Navire Night. Travelling-shots de

París entre las seis y cuarto y las ocho menos cuarto de una mañana, cuando la

iluminación eléctrica se apaga y se derrama sobre el mundo, que comienza otra

vez, la luz impiadosa de los amaneceres. La noche suspende las tareas. Cuando

amanezca, las reanudarás. Lo que en la oscuridad fue bello porque fue difuso,

será rotundo y seco cuando despunte el día. Advertirás el horror inherente a la

repetición del gesto. La repetición se come la esperanza.

Los desventurados madrugan para poner la máquina

del mundo en movimiento. Es, todavía, la tracción a sangre. Entonces,

Marguerite le da su voz a tu mano, la mano que apoyaste en la edad

prehistórica, como una invocación o una plegaria, en la noche animal de una

caverna. Yo nunca vi tu mano, pero sentí su grito en la voz de Marguerite. Tu

mano parlante. Me pedía que te amara, me prometía amor si te escuchaba, treinta

mil años después. Ya eras un ser humano, ya sentías terror, ya pertenecías a tu

especie: conocías el significado del deber y la peste de las prohibiciones.

Había utensilios de trabajo. Había cadáveres a los que no podías acercarte y

sexo-tabú que no podías consumar. La pintura rupestre, ese grafiti primordial,

esa primera pintura mural sin firma de autor, fue entrar para salir (del día de

la obligación a la noche cavernaria del juego) y pintar para dejar constancia: esta mano es mi

prueba, la prueba de que he sido y de que estuve aquí. Toda evidencia es una

súplica: “te pido que me escuches; te amaré si me escuchas; no te olvides de mí”.

Marguerite supo que, para filmar las manos

implorantes en las pinturas rupestres de Altamira, solo tenía que aguzar el

oído y deshacer, en toda su insoportable densidad, treinta mil años de

historia. Tu mano era un pedido de amor. Mostrarla era irrelevante. Porque tu

mano era, en definitiva, una imagen sonora y, como tal, era inasible e

irrepresentable. El sonido de la imagen de tu mano, su ruego, debía prolongarse

en una voz. Fue, entonces, la voz en off

de Marguerite. La voz que narra el grito de una mano desde el fondo del tiempo

no debe explicar, ni interpretar ni deducir. Debe ser fiel al tesoro, frágil y

atronador, del que es un médium. Las

manos negativas es un ejercicio de ventriloquía. Desde la garganta sencilla

y monocorde de Marguerite habla tu mano. Marguerite debe hacerse a un lado; su

voz viene de algún lugar, de alguna vez, inatribuible.

Con una cinta de 16 mm y 14 minutos de rodaje,

Marguerite se inclinó para escucharte, sin moverse del aro de un amanecer en

las arterias semidesiertas de París. Estabas frente al mar, al borde de un

acantilado. Las cosas eran tan inmensas. Marguerite fue la voz de ese amor

indefinido que te invadía, como un color, la mano. Marguerite te resucitó. Aquí

se acaban los milagros de cartón y se disuelve el arco temporal, del hombre

paleolítico al suplicante posmoderno. Ya no sabemos quién es quién, porque la Marguerite-ventrílocua

es el grito en la palma de tu mano y miro mis manos y presiento, en sus líneas

menores y mayores, todos los gritos del pasado que vienen a formar el mío.

Pujan, hacen la consistencia de un viento dactilar. No lo adivinarán las

quirománticas ni lo advertirán los policías.

En mi ciudad vertical no quedan cuevas, ¿dónde

puedo dejar, a salvo de la erosión del tiempo, mi minúscula declaración de

amor? La que dejé en Lascaux y en Altamira. La que grabé y brilló, ante mis

ojos, entre la linfa, la espuma y la arena aún no cristalizada de Chauvet. Mi

mano también estuvo allí, mi mano no me pertenece, está partida. Escribo para

juntar sus partes. Para jugar y hacer cilindros de sus líneas, tubos de sus

falanges, un modesto conducto de respiración. Para que por allí pase el pasado,

tan inmenso. Lo dejo dormir, como un perro cansado, como un perro enfermo, en esta

palma reconstruida de mi mano. Mi mano será linfa y espuma y arena. Y alguien,

dentro de miles de años, gritará, sin saberlo, por mí.

1.6.14

L. MARGUERITE DURAS. MOVIMIENTOS DEL DESEO. Revista Shangrila nº 20-21, Santander: Shangrila Textos Aparte, 2014.

Marguerite Duras

Las poetas escriben sus poemas con la mano

derecha mientras que con su mano izquierda

acostumbran a llevar a los niños al colegio,

a empanar el filete, a asistir en el parto a la golden

más tierna, a masturbarse con bastante lentitud

y, en ocasiones, sólo en raras ocasiones,

se aventuran a consultar el saldo

de sus pocos delitos.

(...)

derecha mientras que con su mano izquierda

acostumbran a llevar a los niños al colegio,

a empanar el filete, a asistir en el parto a la golden

más tierna, a masturbarse con bastante lentitud

y, en ocasiones, sólo en raras ocasiones,

se aventuran a consultar el saldo

de sus pocos delitos.

(...)

Marguerite Duras salta a la comba

Luis Miguel Rabanal

Luis Miguel Rabanal

XLIX. MARGUERITE DURAS. MOVIMIENTOS DEL DESEO. Revista Shangrila nº 20-21, Santander: Shangrila Textos Aparte, 2014.

Les enfants, Marguerite Duras, 1985

Creamos un recuerdo alzando una realidad presente a partir de información del pasado. Levantamos una certeza frágil, ondulante, apuntalando imágenes que durante el proceso se multiplican, eliminan, intercambian. Y lo que en un momento es apenas un corro de referencias, sujetas entre sí por los hombros de la anticipación, termina afianzándose como una verdad absoluta en cuanto el recordador decide que esa fue la forma, aquellos los bordes, este el verdadero cuerpo del suceso y erige (cimienta) un nuevo acontecimiento (o desenlace), donde es posible que anteriormente no hubiese nada.

Nada.

Tal era el temor de Marguerite Duras a veces frente a la escritura. O a la no escritura. Yann Andréa describe a esta autora “viviendo en una especie de supervivencia de cada instante”. De forma terminal en el empuje, no porque hubiese un final a corto plazo (el final estaba siempre al acecho, en su “pasión brutal por la muerte”) sino por la descarnada manera de sentirlo todo, de amarlo, de odiarlo, de buscarle un significado con desesperación, con desenfreno; en cualquier caso, desde una visión intensa y poco común, personal, inevitable y única. ¿Es El amor (L’amour, 1971) una sinfonía? ¿Pueden ser sus cuatro movimientos el mismo, con un tempo cambiante, un largo, majestuoso e inapelable llamamiento, una petición de súplica, un alarido rojo? M.D. amaba ese color, podía doblarlo y estirarlo de nuevo hasta el cansancio. Difuminarlo tan pronto en una bahía como en un malecón al atardecer, sombrear un cielo turbulento y caótico, sumirlo en el fondo de un horizonte destinado a morir cada noche y a resurgir con las primeras luces, ajeno al dolor de quien lo contempla. (...)

Nada.

Tal era el temor de Marguerite Duras a veces frente a la escritura. O a la no escritura. Yann Andréa describe a esta autora “viviendo en una especie de supervivencia de cada instante”. De forma terminal en el empuje, no porque hubiese un final a corto plazo (el final estaba siempre al acecho, en su “pasión brutal por la muerte”) sino por la descarnada manera de sentirlo todo, de amarlo, de odiarlo, de buscarle un significado con desesperación, con desenfreno; en cualquier caso, desde una visión intensa y poco común, personal, inevitable y única. ¿Es El amor (L’amour, 1971) una sinfonía? ¿Pueden ser sus cuatro movimientos el mismo, con un tempo cambiante, un largo, majestuoso e inapelable llamamiento, una petición de súplica, un alarido rojo? M.D. amaba ese color, podía doblarlo y estirarlo de nuevo hasta el cansancio. Difuminarlo tan pronto en una bahía como en un malecón al atardecer, sombrear un cielo turbulento y caótico, sumirlo en el fondo de un horizonte destinado a morir cada noche y a resurgir con las primeras luces, ajeno al dolor de quien lo contempla. (...)

Marisa López Mosquera

XLVII. MARGUERITE DURAS. MOVIMIENTOS DEL DESEO. Revista Shangrila nº 20-21, Santander: Shangrila Textos Aparte, 2014.

Marguerite Duras

(...) En 1985 Marguerite Duras entrega a la imprenta El dolor (La Douleur), el que muy probablemente será su libro más polémico y controvertido. Habida cuenta de que se trata de Duras, la gran Duras, no es decir poco. Texto que producirá sarpullidos, oposiciones encontradas y críticas feroces; que provocará discordias y rupturas definitivas incluso en el círculo íntimo de la propia autora, ninguna de las cuales parece antojarse gratuita o injustificada a la vista del libro.

Con El dolor, Marguerite Duras deja atrás la trinchera de las convenciones y lo políticamente correcto y cruza voluntariamente algunas líneas rojas, adentrándose de lleno en la tierra de nadie, a pecho descubierto y sin casco. La publicación del libro abrirá la veda Duras y el bombardeo sobre su cabeza no se hará esperar. Aunque no parece que obús alguno la alcanzase tampoco puede decirse que saliese del envión intocada. El alcance y gravedad de los temas y hechos descritos en el libro, así como la forma escogida por Duras para abordarlos, no fueron cosa baladí ni bocadillo de gusto para nadie. Terreno peligroso en cualquier caso, casi podría aventurarse que minado, y ella lo sabía. (...)

o la escritura inmunológica

Javier Iglesias

31.5.14

XLVI. MARGUERITE DURAS. MOVIMIENTOS DEL DESEO. Revista Shangrila nº 20-21, Santander: Shangrila Textos Aparte, 2014.

Marguerite Duras

El arrebato de Lol V. Stein (Le ravissement de Lol V. Stein, 1964) siempre me pareció algo más que literatura, o quizá fuera precisamente por eso, por ser gran literatura alcanzó a erigirse como un texto capaz de desarrollar su sentido en lugares inesperados de la vida, de reverberar en obsesiones y fascinaciones más amplias, como si se expresara a otro nivel, de otra forma, o hiciera referencia a realidades esenciales de lo humano que nadie antes había concebido.

Es una novela que siempre me resultó profundamente iluminadora. Escrita en francés, pertenece a esa lengua, y de ahí quizá que a la Duras se la mencione poco aquí en España, que salvo El amante (L’amant, 1984), por razones peregrinas –éxito mundial masivo, aquella mala película tan publicitada, el sonoro y evocador título, lo morboso de su argumento– no se reedite la mayor parte de su obra, que parezca una extrañeza en esas librerías de saldo en las que se encuentra a veces un libro viejo. Marguerite en boca de alguien de vez en cuando, pero lejana, como si perteneciera a otra época y ya no cupiera en la prepotencia de esta. (...)

Es una novela que siempre me resultó profundamente iluminadora. Escrita en francés, pertenece a esa lengua, y de ahí quizá que a la Duras se la mencione poco aquí en España, que salvo El amante (L’amant, 1984), por razones peregrinas –éxito mundial masivo, aquella mala película tan publicitada, el sonoro y evocador título, lo morboso de su argumento– no se reedite la mayor parte de su obra, que parezca una extrañeza en esas librerías de saldo en las que se encuentra a veces un libro viejo. Marguerite en boca de alguien de vez en cuando, pero lejana, como si perteneciera a otra época y ya no cupiera en la prepotencia de esta. (...)

Marguerite Duras. El arrebato de Lol V. Stein

Juan Miguel Ariño

Juan Miguel Ariño

XLV. MARGUERITE DURAS. MOVIMIENTOS DEL DESEO. Revista Shangrila nº 20-21, Santander: Shangrila Textos Aparte, 2014.

Marguerite Duras y Robert Hossein en el rodaje de La Música, 1967

Ella extiende la seda negra sobre su rostro.

Tiembla. Él dice que se excusa. Ella dice

que no es nada, que es aquella

palabra, pronunciada aquí, en esta

habitación. Ella dice además que

el amor puede llegar también de este modo,

escuchando decir de alguien

desconocido cómo eran sus ojos.

Marguerite Duras, Los ojos azules pelo negro

Tiembla. Él dice que se excusa. Ella dice

que no es nada, que es aquella

palabra, pronunciada aquí, en esta

habitación. Ella dice además que

el amor puede llegar también de este modo,

escuchando decir de alguien

desconocido cómo eran sus ojos.

Marguerite Duras, Los ojos azules pelo negro

En Marguerite Duras la palabra teatralizada es la palabra del deseo. La escritura de Duras es una escritura teatralizada y esto no solo cuando escribe obras de teatro o guiones cinematográficos sino en muchas de sus novelas, como El amor (L’amour, 1971), Los ojos azules pelo negro (Les yeux bleus cheveux noirs, 1986), Moderato cantabile (1958) o El hombre en el pasillo (L’homme assis dans le couloir, 1980). La palabra teatralizada es la palabra de la tercera persona, esa tercera persona que no vemos pero que entrevemos, cubierta por un velo, cuya presencia más que contacto es resonancia, nuestra intuición. No se trata del otro como misterio sino de un nombre sin historia, extenuante y sin embargo sacudiéndonos, un nombre ante el que el cuerpo se constituye sexual y negado, el nombre de Anne-Marie Stretter o el de Vera Baxter, cuando el deseo había llegado a tal punto que ya no se sentía nada, ni siquiera deseo, y la vida era sin fuerzas, presentida, dejándonos caer, esto es, como si la vida fuera decir “la vida”.

El teatro no es un género literario, no es palabra escrita, es decir, el teatro no es memoria, correspondencia, sino sexualidad y distancia, sexualidad de la distancia. El actor es un ser sexual y su sexualidad reside en su abandono, en su corporalidad signada. Los sexos son signos pero signos sin contenido, signos primordiales y olvidados, líneas trazadas en la gruta de la conciencia. (...)

Deseo y destino: La estructura

teatral en la obra de Marguerite Duras

Ana Hidalgo

teatral en la obra de Marguerite Duras

Ana Hidalgo

Suscribirse a:

Entradas (Atom)