20.5.25

21.4.25

RESEÑA DE "JEAN-MARIE-STRAUB Y DANIÈLE HUILLET. LA REINVENCIÓN DEL CINEMATÓGRAFO. ESOS ENCUENTROS CON ELLOS", Santos Zunzunegui, Shangrila, 2024

31.3.25

"ATRILES ENTRE LOS ÁRBOLES" / "JARDINES DE PIEDRA. HIROSHI TESHIGAHARA. CINE, ROCA Y BAMBÚ"

El estupendo programa Atriles entre los árboles (Radio Clásica) de ayer domingo estuvo dedicado al libro Jardines de Piedra. Hiroshi Teshigahara. Cine, roca y bambú, de Antonio Santos.

21.3.25

10.2.25

DAVID LYNCH: "MULHOLLAND DRIVE" y "CARRETERA PERDIDA"

Uno

8.2.25

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "JARDINES DE PIEDRA. HIROSHI TESHIGAHARA. CINE, ROCA Y BAMBÚ, Antonio Santos, Shangrila, 2024

17.1.25

SEGUNDA EDICIÓN DE "LEYENDA DE PARADJANOV", Alberto Ruiz de Samaniego (coord.), Shangrila.

14.12.24

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "JARDINES DE PIEDRA. HIROSHI TESHIGAHARA. CINE, ROCA Y BAMBÚ, Antonio Santos, Shangrila, 2024

9.11.24

En SABZIAN: "JEAN-MARIE STRAUB Y DANIÈLE HUILLET. LA REINVENCIÓN DEL CINEMATÓGRAFO. ESOS ENCUENTROS CON ELLOS", de Santos Zunzunegui, Shangrila, 2024

21.9.24

RESEÑA DE "DAVID PERLOV. LA IMAGEN BISAGRA COMO PENSAMIENTO CINEMATOGRÁFICO INTERSTICIAL", Paolo Lagos Labbé, Shangrila: 2024

como pensamiento cinematográfico intersticial,

18.9.24

II. "JARDINES DE PIEDRA. HIROSHI TESHIGAHARA. CINE, ROCA Y BAMBÚ", Antonio Santos, Valencia: Shangrila, 2024.

1.1. Los siete caminos de Hiroshi Teshigahara

Dedicado a Mimí,

la luz del bambú.

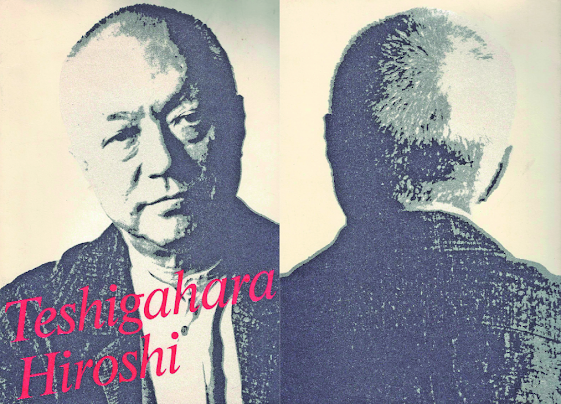

Teshigahara Hiroshi, Sogetsu School, 1989. © Sogetsu Foundation

Quienes le conocieron suelen recordarle como una persona obstinada y entregada a su trabajo; un artista creativo, curioso y abierto a todas las prácticas artísticas. Un hombre concienzudo, parco a la hora de hablar y con un estilo comunicativo lógico, sobrio y ajeno a toda retórica o afectación: un creador nato que se expresaba con obras e imágenes antes que con palabras. (1)

1. El autor recoge en este punto testimonios personales de Kiri Teshigahara, hija del cineasta, Masanori Tachikawa, director de la revista Ikebana Sogetsu y amigo personal de la familia, y de Masumi Kishimoto, ayudante del artista en su taller de alfarería, a quienes tuvo la suerte de conocer personalmente en abril-mayo de 2023 en las instalaciones de Sogetsu, en Tokio y en Echizen.

Nacido el 28 de enero de 1927 en Tokio, donde falleció 74 años más tarde, Hiroshi Teshigahara se nos presenta como uno de los artistas japoneses más singulares en la segunda mitad del siglo XX. Tercer iemoto (gran maestro) de la escuela Sogetsu de Ikebana, y figura consagrada en este arte; ceramista, pintor, destacado practicante de shōdo (caligrafía), cineasta de prestigio internacional, director de teatro y ópera, diseñador de jardines y creador de sorprendentes instalaciones de bambú que alternan lo natural con lo artificial, Hiroshi Teshigahara fue siempre un ejemplo de artista multidisciplinar que destacó en numerosas especialidades. Autor de una obra diversa que se desarrolla en encrucijadas, a lo largo de toda su carrera buscó infatigablemente esos sutiles hilos que enlazan tradición y modernidad, oriente y occidente, el pasado y el presente, el mundo real y el onírico.

En el conjunto de su producción artística, Teshigahara persiguió tender puentes y estrechar vínculos entre las artes. En Europa y en América se le reconoce sobre todo como cineasta; pero esta práctica nunca discurrió aislada de las restantes. No es posible comprender ni reconocer su filmografía sin valorarla en el conjunto de una actividad artística diversificada pero coherente.

Aunque su obra es muy variada, inevitablemente una parte fundamental de la misma se ha perdido. El ikebana y las instalaciones de bambú, núcleo de su producción artística, son concebidas para ser efímeras y perecederas. Una fugacidad y fragilidad que asimismo son cualidades propias del cine, al que aportan poesía y misterio. “Los objetos hechos de arcilla se rompen con facilidad. Cuando una obra corre el riesgo de romperse, y a pesar de todo conserva su integridad, allí se descubre su belleza”, valoraba nuestro autor. (2) Precisando aún más, añade: “Los artesanos de oficio evitan los extremos, procurando conseguir la máxima estabilidad. Pero yo no lo hago así: me esfuerzo por llevar mi trabajo al extremo más peligroso e inestable”. (3)

2. Loc. cit.: INUI, Yoshiaki. “The Ikebana of Hiroshi Teshigahara”. En: HIROSHI Teshigahara Works: 1978-1987. Tokyo: Sogetsu Shuppan, 1985, p.253.

3. Loc. cit.: ASHTON, Dore. The Delicate Thread: Teshigahara´s Life in Art. Tokyo: Kodansha, 1997, p.130.

¿Dónde se deben reconocer esos confines volátiles que definen su obra? En sus películas, ciertamente; pero también en el conjunto de las artes que practicara, porque todas ellas forman parte de un mismo proyecto construido, de acuerdo con sus intenciones, sobre el riesgo, lo pasajero y la inestabilidad. A partir de esa naturaleza frágil compartida, el presente estudio se centra en la obra de Teshigahara entendida como un todo. Particularmente nos ocuparemos de su labor cinematográfica, pero sin excluir sus aportaciones a las otras artes sobre las que volcó su talento, pues valoramos todas ellas como eslabones de una trayectoria coherente, llevada a cabo por un creador que no aceptaba los límites a la hora de concebir formas artísticas.

Como cineasta realizó veintidós películas, una filmografía nada desdeñable, si bien en su mayoría compuesta por cortos y documentales. Sólo ocho de ellos son largometrajes, realizados a lo largo de treinta años de producción espaciada y desigual, a los que se añaden cuatro episodios producidos en formato televisivo (dos de ellos dentro de la serie Shin Zatoichi). Aunque breve e irregular, su obra cinematográfica no es desdeñable, e incluye al menos una de las películas japonesas de referencia en los años 60: La mujer de la arena, que recibió numerosos galardones internacionales, y con la que Teshigahara llegó a ser el primer japonés nominado al Oscar al mejor director, adelantándose incluso a Akira Kurosawa en este punto.

A pesar de todo, y con la excepción de aquella notable película, su director continúa siendo hoy poco conocido, particularmente en nuestro país. No deja de sorprender que una película tan próxima a nosotros como es Antonio Gaudí (1984) no se haya estrenado comercialmente, ni exhibido en televisión ni conocido edición alguna en España. Con la inevitable salvedad de La mujer de la arena, que fue emitida en una televisión pública mejor programada, y salvo la distribución en DVD de Rikyu, poco ha llegado a nuestro entorno. Por fortuna ediciones internacionales en formato doméstico, y la presencia de varios de sus títulos en Internet y en plataformas, favorecen que el espectador curioso pueda tener acceso a su filmografía.

Y, sin embargo, su obra exige revisión y reconocimiento. Cine modelado en tierra y bambú, jardín de piedra, escritura sobre la arcilla y la flor. Teshigahara. Esta interactuación de obras, artes y especialidades tan diversas, pero finalmente unificadas bajo una misma consciencia creativa, hacen de su autor un artista singular y diferente; uno de los más versátiles y originales de su país en tiempos contemporáneos. En su obra, y de manera muy especial en sus documentales y cortometrajes, el cine fluye como la textura común, el cimiento indispensable, pues hace posible el diálogo entre las artes que le interesaban: el ukiyo-e (Hokusai), el arreglo floral (Ikebana), la fotografía (Doce fotógrafos), la escultura (Vida; Esculturas en movimiento), la arquitectura (Antonio Gaudí); las artes del té y las instalaciones de bambú (Rikyu; La princesa Gō). Y, siempre presente, la música que aporta espiritualidad y misterio.

Hiroshi Teshigahara o el diálogo de las artes. No sobra recordar que, a lo largo de su carrera, nuestro artista colaboró estrechamente con arquitectos de la talla de Kenzo Tange, Arata Isozaki, Yoshio Taniguchi y Tadao Ando, con escultores reconocidos como Isamu Noguchi, y también con compositores del nivel y relevancia de Toru Takemitsu, diseñadores gráficos tan imaginativos como Kiyoshi Awazu y escritores inconformistas, con Kōbō Abe siempre a la cabeza. Sin olvidar la presencia continua, al menos en sus primeras etapas, de su padre, el igualmente inquieto y polivalente Sōfu Teshigahara. De manera explícita, la filmografía de nuestro cineasta comienza con uno de los más grandes creadores de ukiyo-e, Hokusai, y termina con los dos maestros canónicos del té: Sen-no Rikyu y Furuta Oribe, quienes asimismo fundieron distintas artes en sus prácticas creativas.

El núcleo de su actividad artística se centra en especialidades tradicionales japonesas: el ikebana, la cerámica, la caligrafía, la jardinería y el bambú. Pero el propósito es siempre el mismo: ¿cómo dar un sentido moderno, propio de nuestro tiempo, a estas artes ancestrales que no han perdido su vigencia? ¿Cómo proyectar lo moderno en lo antiguo? ¿Qué actitud debe tomar un artista innovador contemporáneo frente a las prácticas artísticas más venerables y reglamentadas de su país? En la respuesta a estos interrogantes se descubrirán las claves para comprender el conjunto de su obra.

Por añadidura, se debe valorar su intensa actividad como programador, gerente y empresario, al frente de una de las escuelas de arreglo floral más importantes de Japón, con ramificaciones extendidas por todo el planeta. Fuera cual fuera la especialidad a la que se dedicara, la obra de Teshigahara está impregnada siempre de un espíritu libre y de un ánimo inquisitivo y explorador que busca romper moldes, abrir caminos. Un artista que conoce bien la tradición, pero que aspira a superarla porque, como aseguró, “no puedes limitarte a adorar a los clásicos”. (4)

4. TESHIGAHARA, Hiroshi. All about Teshigahara Hiroshi. Tokyo: Shogetsu Shuppan, 1982, p.81.

Su entramado cultural bebe tanto de fuentes autóctonas como foráneas, de oriente y de occidente, de tradición y de vanguardia. Y, como se verá, las huellas de artistas españoles como Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso y Luis Buñuel resultaron determinantes en su formación como artista y en la ejecución de algunos de sus trabajos.

“La historia y las circunstancias culturales pueden evolucionar en el curso del tiempo; pero los principales problemas humanos no cambian: son siempre los mismos”, sostiene el artista. (5) El maestro Teshigahara fue un ciudadano del mundo y de su tiempo; un hombre de gustos y aficiones asimismo variadas que, por descontado, no se limitaban a la práctica artística. Era amante del boxeo, de los automóviles de carreras, de la alta cocina y de la moda. Solía llevar elegantes trajes confeccionados en exclusiva por un creativo diseñador, Issey Miyake, quien veía en su amigo y cliente un paradigma de la curiosidad. (6)

5. ASHTON, Dore. The Delicate Thread: Teshigahara´s Life in Art, op. cit., p.9.

6. Ibid., p.197.

Interesante virtud esta, que aporta diversidad y paradojas. Tras entrevistarle, el periodista Charlie Ahearn definió al iemoto en 1990 en estos términos: “Teshigahara es un individuo contradictorio. Conocido internacionalmente, es sobre todo un hombre muy reservado que se entrega a las artes japonesas de la cerámica y el arreglo floral. Tiene una presencia serena y austera, no muy distinta del monje budista que protagoniza su película Rikyu. Sin embargo, cuando le pregunté por la cicatriz que luce unos centímetros por encima de su ceja izquierda sonrió y, fingiendo que llevaba un volante entre sus manos, me dijo: “solía conducir mis coches deportivos demasiado deprisa”. (7)

7. Loc. cit.: Woman in the Dunes: A film by Hiroshi Teshigahara. (Press kit). New York: Milestone Film & Video, 1997, p.5.

En efecto, el severo y contenido maestro de las artes tradicionales sufrió un accidente de tráfico al colisionar con un volquete en 1970, cuando conducía a gran velocidad, que le dejó una herida en la frente. (8) A este mundo de los coches de carreras llegó incluso a dedicar un documental: Bakusō (1967). El rugir de los motores contra el silencio de la chaniwa (cabaña del té). La ciudad laberíntica, rebosante de ruido y de furia, frente al sosiego concentrado del jardín. Una vez más, no hay fronteras para el arte, no hay límites, haciendo de este axioma una auténtica profesión de fe.

8. TESHIGAHARA, Hiroshi, op. cit., p.47. Véase además: “Señor y señora Teshigahara gravemente heridos. Colisión con un pequeño volquete”. Asahi Shimbun, 1970, abril, 1970, edición vespertina, p.11.

Artista cosmopolita, inquieto, multifacético y de mirada abierta: un humanista japonés, en el sentido más venerable del término, Teshigahara conoció y estudió a infinidad de creadores a lo largo de su vida. Japoneses y extranjeros, de ayer y de hoy, dedicados a todo tipo de especialidades. Pese a todo, como cineasta sólo centró su atención en cuatro autores plásticos: en Hokusai y en Gaudí (a quien dedicó dos películas: un corto y un largo); además realizó dos cortometrajes sobre su padre, Sōfu Teshigahara, y otro sobre Jean Tinguely, ambos escultores de vanguardia. Quizá cupiera añadir en la nómina al boxeador portorriqueño José Torres, cuyos movimientos sobre el cuadrilátero (un marco y un escenario) eran, desde la mirada del cineasta, otra forma de arte: un bien sincronizado ejercicio de danza, una forma de escritura en el espacio. Aun cabe recordar que sus dos últimas películas celebran la vida y obra de Sen no Rikyu y Furuta Oribe, promotores de una forma de arte total intensamente espiritualizada en torno al té, y un poderoso motivo de inspiración para nuestro cineasta.

En todas estas películas, consagradas a los misterios de la creación artística, el director va más allá del mero retrato biográfico para emprender —a través del cine— un camino de exploración y descubrimiento: se trataba de penetrar en el talento y en la sensibilidad de aquellos referentes admirados, extraer su inaprensible esencia y proyectarla con intensidad en la obra propia.

De este modo Hiroshi Teshigahara persiguió, a lo largo de una carrera prolongada y diversa, trazar puentes y establecer vínculos entre las artes. Su creación es mayoritariamente telúrica y vegetal; y siempre guarda estrecho contacto con la tierra, el manto original. La presencia de la arena, la arcilla o la piedra es continua en su trabajo. En relación con su labor como ceramista, escribió: “me atraía la tierra, no el arte de la cerámica. Quería sentir el barro”. (9) Ese barro, la materia prima esencial, impregna toda su obra, al tiempo que la vincula con el sustrato básico de un mundo progresivamente globalizado e interdependiente. “Lo que más me interesa en este momento es que tenemos que interactuar con otras razas y nacionalidades a través de la cultura. Quien no haga esto, se verá desplazado. La cultura, y no la guerra, es lo verdaderamente importante”, concluyó. (10)

9. ASHTON, Dore. The Delicate Thread: Teshigahara´s Life in Art, op. cit p.14.

10. TESHIGAHARA, Hiroshi, All about Teshigahara Hiroshi, op. cit., p.56.

11. Ibid., p.192.

En otro texto añade: “La influencia más intensa que recibí de mi padre fue su espíritu innovador, decidido en todo momento a superar lo normalizado”. (12)

12. TESHIGAHARA, Hiroshi, All about Teshigahara Hiroshi, op. cit., p.56.

Ya de joven se formó estudiando pintura y dio sus primeros pasos como pintor. Como su padre, conocía bien la tradición autóctona, pero también estaba muy interesado por los movimientos transgresores o de vanguardia que se producían fuera de Japón. Desde aquellos años le atraía el surrealismo, que fue una influencia determinante en su obra, coincidiendo con el despertar de su vocación cinematográfica. El cine es la fusión de las artes; pero también es el gran medio contemporáneo, el arte total; el notario de nuestro tiempo. Un campo de experimentación fascinante e infinito que no tardó en seducir a un estudiante inquieto y comprometido. El cine le ofrecía un dispositivo visual conectado con la realidad; un instrumento joven, innovador y extraordinariamente ubicuo, en el que todas las artes podían integrarse y verse reflejadas. Y en el que, por añadidura, era posible trazar su propia interpretación sobre el mundo y el ser humano. Se trataba además de un arte que, significativamente, nunca había practicado su padre, lo que le permitía encontrar una voz propia, liberado al fin de toda tutela familiar.

La obra cinematográfica de Teshigahara aflora en un momento de gran efervescencia creativa. Los nuevos cines, las nuevas olas, los movimientos de vanguardia o de ruptura de los años 60, conviven con el canto del cisne de los últimos autores clásicos, dando como resultado la década más intensa y revolucionaria de toda la historia del cine. También en Japón los nuevos cineastas emergentes, aglutinados en torno a la denominada Nuberu Bagu, realizaban un cine provocador, exigente con el espectador, inconformista y rebelde, experimental y transgresor, al mismo tiempo que los grandes clásicos —Mizoguchi, Ozu, Naruse— completaban sus últimas obras.

Las películas de nuestro cineasta, y en particular sus primeros largometrajes, realizados en colaboración con los imprescindibles Kōbō Abe y Toru Takemitsu, comparten la sensibilidad del cine nuevo, ávido por superar el legado de los cineastas de la vieja generación. Coincidimos con la apreciación del especialista David Desser, quien considera que Teshigahara puede ser vinculado —por coincidencia temporal y por afinidades generacionales, políticas y creativas— con el movimiento nuevaolista japonés, la Nuberu Bagu. (13) Ahora bien, la singularidad de su obra y lo insólito de su trayectoria le sitúan en tierra de nadie creativa: un territorio difuso que le permite explorar un espacio propio. Nagisa Oshima se alzó, durante aquellos años, como abanderado del joven cine japonés, que florecía gracias a la aportación de numerosos cineastas emergentes. Pero es pertinente observar que una de las grandes películas japonesas de la época la realizó el más marginal o independiente de aquellos directores: Hiroshi Teshigahara y La mujer de la arena (1963), a partir de la novela y guion de Kōbō Abe. Es más: las restantes películas que hicieron ambos conjuntamente figuran entre lo más brillante y selecto del cine japonés de aquella década prodigiosa.

13. DESSER, David. Eros plus Massacre: an introduction to the Japanese New Wave Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1988, p.11.

Más allá de aquel arte, y situándose al frente de una de las escuelas creativas japonesas más importantes, Sogetsu Ryu, Teshigahara pudo permitirse crear al margen de modas, tendencias y exigencias comerciales. Desde esa posición privilegiada, nuestro artista puso su fortuna, su talento y sus recursos al servicio de la exploración y la transversalidad artística. Si nuestro mundo es global y complejo, el arte debe responder a esas mismas cualidades. Al frente de Sogetsu, Teshigahara practicó y promovió un arte en consonancia con su tiempo, innovador, cosmopolita y al mismo tiempo profundamente japonés. Donde el cine y el arreglo floral podían llegar a converger, al descubrir uno y otro su poderosa capacidad de aglutinar prácticas y miradas, estilos y sensibilidades.

Las películas de Teshigahara, así como su ikebana, sus cerámicas y caligrafías, sus instalaciones de bambú y sus jardines, tienden siempre hacia la abstracción. Parten de la imagen concreta, pero derivan hacia conceptos abstractos, a menudo bajo escenarios o situaciones oníricas. No obedece a la casualidad que Andrei Tarkovski, uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, que también comienza su carrera durante estos años, aupase La mujer de la arena entre sus diez películas predilectas, junto con otros clásicos japoneses: Kenji Mizoguchi (Cuentos de la luna pálida) y Akira Kurosawa (Los siete samuráis). Evidentemente la progresión hacia la ascesis y el misticismo de aquella obra de Teshigahara, el aislamiento y la renuncia de sus protagonistas a partir de situaciones cotidianas, tenían que impresionar e interesar profundamente al director de Solaris y Stalker. En la actualidad Suna no onna continúa siendo una película de culto, la obra más reconocida de su autor, aunque no es la única destacable de su filmografía, como se verá.

La singularidad de su legado creativo hace de Teshigahara un modelo de artista total, un nombre imprescindible en la vanguardia artística japonesa en la segunda mitad del siglo XX. Su diversidad, y el hecho de que sólo un número reducido de sus películas haya tenido difusión internacional, puede justificar la casi inexistencia de estudios generales sobre su obra fuera de su país. Y hasta ahora no existían trabajos monográficos que valoren las posibles conexiones que se trazan entre su actividad cinematográfica y su restante producción artística. Con todo, y superando la lejanía y el desconocimiento, la trayectoria de Teshigahara rebosa interés y está llena de sorpresas.

El presente estudio se propone, por primera vez, examinar la obra de este artista en su conjunto. Así, tras un primer capítulo biográfico que se complementa con un análisis general de su labor como cineasta, se examinará su aportación como maestro de ikebana al frente de una de las escuelas más influyentes; asimismo se notificará su progresión en las artes de la cerámica y la caligrafía. Nos detendremos con especial interés en el entorno de la jardinería, pues —aunque el número de obras realizadas en esta especialidad es escaso— entenderemos que el motivo del jardín de piedra arroja luz sobre el conjunto de su obra, esta vez en conexión con los legados de Gaudí y Dalí, dos artistas que valoraba sobremanera. Se dedicará, en consecuencia, una atención especial a las dos películas que realizó Teshigahara en tierras españolas, donde admiró las sorprendentes arquitecturas del maestro de Reus, y donde llegó a visitar al pintor ampurdanés en su señorío mágico de Port Lligat. Asimismo se reconocerán los influjos que estos dos geniales artistas catalanes dejaron en la obra del polifacético creador japonés. Finalmente, los dos últimos capítulos se centrarán en el entorno poético de las artes del té y en las sorprendentes instalaciones de bambú que el artista japonés realizara en sus últimos años. Todo ello acompañado, como no podía ser de otra forma, del comentario minucioso de todas las películas que conforman su filmografía. De este modo las siete artes, los siete caminos que recorriera Hiroshi Teshigahara transversalmente a lo largo de su carrera, estarán presentes a lo largo de las siguientes páginas: Cine e ikebana; cerámica y caligrafía; las artes del té, la jardinería y el bambú.

Una labor como esta, en la que se ha tenido que rastrear entre numerosas fuentes y manejar abundante documentación de todo tipo, no hubiera sido posible sin la aportación fundamental que el autor recibió de la Fundación Japón y de la Ishibashi Foundation, cuyos programas de becas permitieron dos estancias, en 2014 y en 2023, en aquel país extraordinario que el autor lleva prendido en el corazón. Las siguientes páginas son, entre otras cosas, fruto de mi gratitud y reconocimiento hacia ambas instituciones. Gracias por tanto a Risa Imamura, Tetsuya Koide, Yoko Kanahama, Rinako Shirai y Tomoaki Shimane, mis intermediarios con dichas Fundaciones en España y en Japón. En el Centro Sogetsu de Tokio el autor obtuvo abundante información gracias a Yumiko Sugahara, responsable del Departamento de Proyectos Culturales, a su documentalista y bibliotecaria, Masako Isobe, a Masanori Tachikawa, director de la revista Ikebana Sogetsu y a Kiri Teshigahara, hija del artista. En el taller de cerámica Sogetsu Tobo, localizado en Echizen, Fukui, sus responsables —Masumi Kishimoto y Norihiro Iida— proporcionaron valiosas pistas y materiales de todo tipo, muy difíciles de conseguir de otro modo. De nuevo en Tokio, resultaron imprescindibles las gestiones y apoyo de todo tipo recibido por parte de Takeo Fukazawa, Norie Hiraide y Masato Yoshizaki, junto con el equipo de Texnai, siempre activo y siempre atento. Mi reconocimiento, asimismo, a Yukiko Wachi, responsable de la biblioteca del Kawakita Memorial Film Institute, a Yuri Hanazaki, directora de la biblioteca del Museo Nacional de Arte Moderno, a Mika Ota, documentalista en el Archivo Nacional del Cine de Japón, y Akimoto Kanae, bibliotecaria en el Centro Cultural Koto Furuishiba de Tokio. En el Museo Ken Domon de Sakata se obtuvo información gracias a la ayuda de su documentalista, Kotaro Tanaka; y en Toga Mura Art Park fue posible visitar todas las instalaciones con el acompañamiento de su responsable, Mikio Uratsuji. Una vez en el Centro Nichibunken de Kioto, el autor agradece el valioso apoyo que recibió de los profesores Shohei Hosokawa, Hiromi Matsugi y Ted Boyle. Asimismo el autor agradece a Kazuhiro Fukiage que le permitiera visitar el jardín que Teshigahara realizó en su restaurante de Kioto. De manera singular, agradecemos todas las facilidades prestadas por Sogetsu para la reproducción de sus imágenes. Asimismo hacemos llegar nuestra gratitud a Chuyo Ozawa, Kozo Sekiya e Hiromi Tsuchida por permitirnos reproducir sus fotografías en este libro, y a Hisaki Minoda por hacer otro tanto con los fotogramas de los telefilmes producidos por Nihon Eiga Broadcasting Corporation.

Ya de vuelta a España, el autor hace llegar su gratitud y amistad a Alberto Elena, siempre presente en el recuerdo desde las primeras etapas de este trabajo. Y con él a los amigos y colegas de la Asociación de Estudios Japoneses en España: Pilar Cabañas, Yayoi Kawamura, Kayoko Takagi, Javier Vives, Fernando Rodríguez-Izquierdo y Mariló Rodríguez del Alisal, cercana y luminosa. Gracias a Hattori sensei, por iniciarme en los secretos de la lengua y la cultura japonesa. Con todos ellos llega mi gratitud a Bea Crespo, de la Fundación Dalí, a Glòria Domenech, directora de la Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies, a Ricard Mas y a Ricard Bru por la provisión de documentos y pistas que me facilitaron sobre el paso de los Teshigahara por tierras catalanas. Acompañan en el recuerdo los amigos que guiaron al autor en distintos episodios del viaje: gracias intensas a José Luis Montalvillo, Guillermo Martínez Bárcena, Christian Franco, Laura Montero, Marta Peris y Ana Asensio por su amistad y su compañía. Gracias a Marcos Centeno y a Lorenzo Torres por su apoyo y hospitalidad. Mi reconocimiento a las excelentes bibliotecarias de la Universidad de Cantabria: María Rodríguez del Castillo, Carmen Lomba y Estíbaliz Arabaolaza, a quienes se suma, como no podía ser de otra forma, el gran Jesús Illarregui. El autor se siente muy honrado por haber sido admitido en la verde Shangrila con el consentimiento de su responsable, Jesús Rodrigo. Asimismo, y de manera muy especial, hago llegar mi cariño y admiración sin reservas a Milagros García Olmedo, quien hizo gala de esa virtud tan japonesa y tan infrecuente que es la paciencia.

Y gracias, por descontado, a Hiroshi Teshigahara por su maravillosa obra, que me ha ayudado a comprender un poco más la cultura y el arte de su inagotable país, al que siempre apetece volver. A todos ellos, gracias de todo corazón. Kokoro yori kansha itashimasu.

Finalmente es oportuno concluir con una cita del maestro Sōfu: “Debemos aceptar que existe la felicidad de recordar con nostalgia una escena, un momento de belleza. Existe la felicidad de representar la belleza. Existe la felicidad de añorar la belleza, la felicidad de imaginarla y, también, la felicidad de ofrecerla”. (14) Este es, exactamente, el itinerario que nos proponemos recorrer a lo largo de las siguientes páginas, atravesando un frondoso jardín de senderos que se bifurcan donde la flor se levanta sobre la piedra. Hiroshi Teshigahara: el cine, la roca y el bambú.

14. TESHIGAHARA, Sōfu. Kadensho. Tokyo. Sogetsu Foundation, 2005, p.71.

[...]

.png)