Hay fuego en casa. Mi padre ha acudido a mi alcoba

a despertarme y está en pie al lado de mi cama. Me visto

a toda prisa. Mamá quiere poner aun a salvo el cofrecito

de sus joyas. Pero papá protesta: ‘no quiero que por causa

de su cofrecito ardamos los chicos y yo’. Bajamos corriendo.

Al salir a la calle despierto.

Sigmund Freud, Fragmento de análisis

de un caso de histeria (caso Dora), 1905.

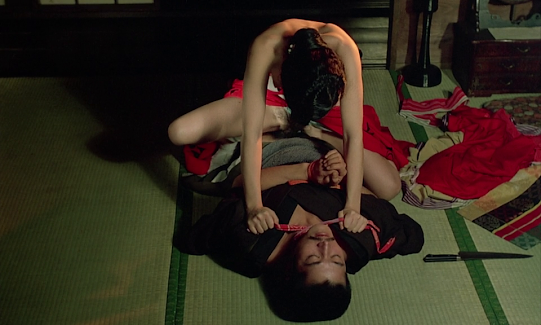

Si volvemos sobre la historia de nuestras imágenes podemos releerla con otros ojos y advertir, desde otra posible lectura, que los hombres caen o hacen caer y las mujeres arden o hacen arder, como si se invirtiera esa iconografía de los hombres belicosos y las mujeres caídas −desde la lánguida Ofelia de Millais (1852) hasta las histéricas de la Salpêtrière. ¿Acaso podemos olvidar ese cine en llamas de Malditos bastardos (Inglourious Bastards, Quentin Tarantino, 2009) con el que Shosanna trata de des-escribir el horror y el odio en la Historia? A lo largo de esta las mujeres se han situado en el lugar del objeto de intercambio, el objeto de deseo, el objeto de deshecho, el objeto perdido.

La violencia como forma coercitiva de ejercicio de poder será siempre un signo de la impotencia para sostener una palabra verdadera. En el caso de la violencia ejercida contra las mujeres −ya sea por los hombres, por las instituciones, por los Estados o por otras mujeres−, esta impotencia es correlativa de la imposibilidad de escuchar la palabra del sujeto femenino, pero también de escuchar lo femenino que hay en cada sujeto. (2)

2. BASSOLS, Miquel, Lo femenino, entre centro y ausencia, Buenos Aires: Gramma, 2017, p.147.

Si durante tantos siglos se ha intentado domesticar lo femenino es porque se presenta éxtimo tanto para hombres como para mujeres. La pluma de Pilar Pedraza lo desliza así:

Siempre ha sido muy cariñoso conmigo, aun temiendo algo oscuro y profundo que hay en mí. Eso no le ha impedido amarme. […] Él nunca ha sabido lo que temía; yo, sí: mi feminidad. (3)

3. PEDRAZA, Pilar, La pequeña pasión, Valencia: Tusquets, 1990, p.65.

Las iracundas diosas y las monstruosidades mitológicas, la femme fatale, la bruja, la máquina y otras criaturas del fantástico son formas de condensar y dar forma a aquello extraño al goce femenino, unas veces para rechazarlo, condenarlo, pero muchas otras tratar de cernirlo y tratarlo. Lo femenino es lo que se ha querido extirpar, silenciar porque siempre parece en demasía. Decía Lacan: “creo en el goce de la mujer, en cuanto está de más”. (4) Lo que está de más, parece que sugiere lo que debería no estar, pero eso implica más bien que se experimenta en demasía, como un exceso, algo díscolo y deslocalizado, sin un borde claro, que, por tanto, angustia. En cualquier caso, esto no es óbice para dejar de escucharlo.

4. LACAN, Jacques, Seminario 20. Aún (1972-1973), Buenos Aires: Paidós, 2006, p.92.

Corteza (1955) y Banda sin fin (1956), M. C. Escher

Precisamente Freud descubrió el inconsciente e inventó el psicoanálisis dando un lugar a los dichos de las histéricas cuando lo femenino había sido relegado hasta entonces a un lugar entre lo sagrado y lo demoníaco. Solo algunas podían ir sangrando sus verdades y bordando sus “heridas abiertas” (5) en los diarios íntimos que, como analiza Begoña Méndez, les permitía aceptarse como cuerpo extraño. Freud acabaría confesándole a Marie Bonaparte: “la gran cuestión que ha quedado sin respuesta y a la que yo mismo nunca pude responder, a pesar de mis treinta años de estudio del alma femenina […]: ¿qué quiere la mujer?”. (6) Seguimos explorando esa pregunta. En pleno auge de movimientos sociales feministas y la emergencia en el cine de voces femeninas –lo dice Pilar Palomero en Las niñas (2020), travesía desde un canto callado a un canto decidido–, C. Tangana lanza Demasiadas mujeres. Recuperando sonidos de otro tiempo y viejos tratos que aún persisten –“la forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar”–, destaca la demasía que hay en la mujer sobre un fondo de ausencia –“No me puedo olvidar”, “No la’ he vuelto a encontrar”. La finísima ironía de El madrileño se alinea con aquel entre centro y ausencia que Lacan señaló para abordar lo femenino, tomando la expresión del poeta Henri Michaux. (7) M. C. Escher retrató a su mujer como Corteza (1955), imponente pero vacía. Pero quedó disconforme porque un cabo quedaba suelto y se incluyó para enlazarse dando lugar a una Banda sin fin (1956), figura topológica útil a la matemática, al psicoanálisis y al cine –especialmente el de David Lynch– para representar sin la tiranía del imaginario. Aún así, el cine insiste en captar ese goce que siempre está en demasía, y a la vez, se siente en otro lado y se escabulle a toda representación. En las siguientes páginas trataremos de desarrollar esto que precipitadamente hemos avanzado: mientras el goce masculino cae, y la mujer en su posición fálica (masculina) arde, el radical goce femenino ahoga o se ahoga. Como decía el tan recordado Oscar Masotta: “la mujer es más recóndita que el camino por donde en el agua pasa el pez”. (8)

Gotta light?

Apuntaba Eugenio Trías que “Scottie es el mismo cine andando” tras Madeleine en Vértigo: de entre los muertos (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958). Desde luego, ella moviliza el relato porque creemos que contiene un misterio último. Sin embargo, Scottie tampoco quiere saber qué quiere ella. La imagen de Madeleine es una imagen fascinante porque no habla, porque huye, porque [...]