--------------------------------------------------------------

Mostrando entradas con la etiqueta Profundidad de campo. Mis Historias de Cine II. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Profundidad de campo. Mis Historias de Cine II. Mostrar todas las entradas

19.2.22

16.2.22

23.1.22

XIV. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

13.

CARRETERA ASFALTADA EN DOS DIRECCIONES

(Two-Lape Blacktop, Monte Hellman, 1971)

La década de los años sesenta del pasado siglo supone uno de los puntos más críticos del negocio de las grandes compañías que habían venido rigiendo hasta esos momentos el destino del cine norteamericano y mundial. La sangría permanente en la frecuentación a las salas cinematográficas en USA, que había alcanzado los 110 millones de espectadores/año en 1930, se había derrumbado hasta apenas 40 millones para finales de los cincuenta tras el breve espejismo de los años inmediatamente posteriores al fin de la II Guerra Mundial, cuando la recaudación por venta de entradas había alcanzado sus máximos históricos y se había se había recuperado temporalmente la cifra de asistentes hasta un esperanzador nivel de 100 millones de espectadores año. Pero a partir de ese momento, todos los parámetros económicos iban a volver a señalar una ruta descendente. Las causas, múltiples y complejas: el primer aldabonazo vino de la mano, en 1948, de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se dictó la sentencia antimonopolística que obligó a las Majors de Hollywood a renunciar a su política de integración vertical que les permitía controlar todo el proceso cinematográfico desde la producción de los estudios hasta la exhibición en salas de los filmes que producían.

Pero las mutaciones más importantes vinieron de la mano de los cambios sociológicos que sufrió la sociedad norteamericana, en especial con el desplazamiento creciente de importantes núcleos de población hasta las nuevas zonas residenciales en la periferia de las grandes urbes lo que dejaba ayunos de público potencial a los viejos “palacios del cine” ubicados en unos centros urbanos crecientemente desertificados y que no podían ser sustituidos de forma suficientemente rentable por los drive-in ubicados en zonas suburbiales. Por si esto fuera poco, la irrupción de una nueva forma de entretenimiento, la televisión, que permitía sin pagar entrada acceder a un consumo audiovisual gestionable desde la intimidad del hogar, iba a convertirse en un serio adversario para el que había venido controlando a lo largo del siglo XX la forma básica de conformación del imaginario popular de varias generaciones. Para finales de los años cincuenta, un 90% de los hogares norteamericanos eran poseedores del nuevo artilugio casero.

Por supuesto, Hollywood buscó todas alternativas posibles para seguir ofreciendo formas de espectáculo atractivas que consiguieran revertir lo que parecía una tendencia irreversible. Al viejo truco de los “programas dobles” en los que se añadía al filme-estrella una película de la serie B por la misma tarifa, le seguirán la incorporación generalizada del cine en color, la aparición de los nuevos formatos de pantalla concebidos para luchar contra la imagen “sello de correos” del electrodoméstico televisivo (cinemascope, cinerama, Tood-AO), el cine en relieve (3-D), comenzará a ensayarse lo que luego se conocerán como blockbusters (entre 1960 y 1965 Bronston lo probará España) e incluso una limitada, pero cierta, apertura hacia filmes cada vez más adultos y menos condicionados por la censura.

Pero nada de esto supuso, sin embargo un contrapeso suficiente para recuperar a un público cada vez más reacio a volver a las salas oscuras. Algo estaba cambiando para siempre. Un solo dato lo confirma de manera fehaciente: si en 1930 el porcentaje de la población USA que acudía semanalmente a una sala de cine alcanzó la cifra récord de un 65%, cayó hasta el 42% en 1932, recuperó cotas de 60% durante los años de la II Guerra Mundial, para entre 1949 y 1959 registrar una caída en picado hasta un triste 25%. Para 1964, esta cifra se habrá hundido hasta el 10% para mantenerse por debajo de la misma durante el resto de la década.

A lo que venía añadirse el que otras mutaciones profundas estaban alcanzando de lleno a una juventud que ya no se reconocía en muchos de los valores a los que sus mayores habían venido adhiriendo durante décadas. Una enumeración somera de los componentes del terremoto que sacude a la sociedad USA nos pone frente a una notable liberalización de las costumbres que alcanza sobre todo a las capas más jóvenes de la población (los hijos del llamado Baby Boom) y a los intelectuales, a la extensión de diversas causas de contestación social entre las que cuenta el auge de la lucha por la ampliación de los derechos civiles de las minorías, muy activo en el primer quinquenio de la década de los sesenta, la aparición en escena de un movimiento estudiantil capaz de salir de los campus universitarios para hacer pública no solo su oposición a la Guerra que empantana al ejército USA en Vietnam y que continuará hasta la paz de 1973, combinada con su implicación en unos conflictos raciales que conocerán derivadas radicales de la mano de movimientos como los Black Panther o los Weathermen. Pero también [...]

Seguir leyendo

XIII. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

12.

PELIGRO... LÍNEA 7000

(Red Liner 7000, Howard Hawks, 1965)

La historia del cine es también, aunque muchas veces lo sea como una modesta nota al pie, la historia de los avatares de la crítica cinematográfica. No parece que a estas alturas se pueda poner en duda la revolución que trajo consigo el doble impulso que supuso la irrupción en la palestra de la denominada “política de los autores” apadrinada por los “jóvenes turcos” de los Cahiers du cinéma de los primeros años cincuenta del cada vez más lejano pasado siglo, así como su paralela reivindicación del cine norteamericano como espacio donde mejor se había cultivado una creatividad propiamente cinematográfica. (1) Que esta opción crítica fuese denominada por sus muchos detractores como “Hitchcock-Hawksiana” apunta en dirección de las dos puntas de lanza de su discurso: dos cineastas (Alfred Hitchcock y Howard Hawks) que, hasta ese momento, habían sido considerado como hábiles artesanos, notables roturadores de sus respectivos territorios (el denominado “suspense” en el caso del primero; una especial habilidad para moverse con soltura de un campo genérico a otro sin desdoro para la calidad de su trabajo en el del segundo), pero a los que la crítica más tradicional estaba lejos de considerar “autores” en la medida en que estaba dispuesta a conceder esa categoría a toda una serie de cineastas europeos (y a alguno que no siendo propiamente americano, como Charles Chaplin había sido cooptado sin problemas y de forma momentánea, como bien sabemos, por la intelligentsia yanki).

1. Sobre este tema puede leerse Santos Zunzunegui, “El gusto y la elección. La política de los autores y la noción de puesta en escena en los Cahiers du cinéma entre 1962 y 1965”, en VV. AA., En torno a la Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la modernidad, IVAC/CEGAI/Festival Internacional de Gijón/Filmoteca de Andalucía, 2002, pp.55-70. También recogido en La mirada plural, Madrid: Cátedra, 2008, pp.205-221.

Como la historia ya ha dictaminado, la revolución crítica emprendida por los jóvenes críticos que luego iban a formar la vieja guardia de la Nouvelle Vague se presenta en nuestros días como un hecho irreversible por más que alguno de los parámetros (pienso, por ejemplo, su ambigüedad en el uso de nociones como la tan traída y llevada “puesta en escena”) sobre los que se asentaba aquella “revolución” no sigan vigentes en muchos de los sentidos que se les quisieron dar en aquellos momentos. Pero sí me interesa, en esta perspectiva, destacar que la batalla en torno al estatuto del cine de Alfred Hitchcock se ganó hace ya mucho tiempo y encontró su definitiva consagración a comienzos del nuevo siglo con la magna exposición que le dedicaron al alimón el Centro Georges Pompidou y el Musée des Beaux Arts de Montréal bajo la dirección de Dominique Païni y Didier Ottinger. Titulada nada menos que Hitchcock et l’art. Coïncidences fatales, esta muestra venía a otorgar un espacio singular al orondo cineasta angloamericano en una dimensión compartida con los más grandes artistas plásticos del siglo XX. Final, pues de una querella, casi cincuenta años después de que Cahiers du cinéma dedicara al maestro un número especial (nº 39, 1954) en medio de la incomprensión de buena parte la crítica dominante.

En cuanto a Hawks, a pesar de que la recepción que la revista fue dedicando a sus sucesivas obras estrenadas en Francia fue filme tras filme, desde su nacimiento en los inicios de la década de los cincuenta, extraordinariamente calurosa, habrá que esperar hasta enero de 1963 (justo cien números después del dedicado a Hitchcock) para que la revista presente con todos los honores un “monográfico Howard Hawks”. (2) Es evidente que una obra tan poco exhibicionista como la de Hawks se presta poco a juegos comparatistas no siempre pertinentes. O para decirlo de manera más sencilla (y poder desmentirlo más adelante) estamos ante un cineasta que solo se mide con sus colegas de profesión (entendiendo la palabra en sentido estricto) y consigo mismo. Pero merece la pena detenernos en alguno de los avatares de este itinerario.

2. La relación de Cahiers con Hawks conocerá ya en los años setenta un último avatar crítico: un indigesto texto de corte lacaniano escrito por Serge Daney y titulado (no le falta razón al mismo) “Vejez del mismo”. Véase “Vieillesse du même (Howard Hawks et Rio Lobo)”, Cahiers du cinéma nº 230, 1971, pp.22-27 (reproducido en La rampe. Cahier critique 1970-1982, París, Cahiers du cinéma/Gallimard, 1983, pp.29-34).

[...]

[...] ¿cuál es el lugar que ocupa en [la obra de Hawks], que parece asentada con firmeza sobre unas bases inamovibles ya desde fechas tan tempranas como 1928, un filme tardío como Peligro… Línea 7000, fechado en 1965, a mediados de la década que venía a poner en solfa todos los principios que habían sosteniendo la hegemonía industrial y cultural del Hollywood clásico? [...]

Seguir leyendo

22.1.22

XII. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

11.

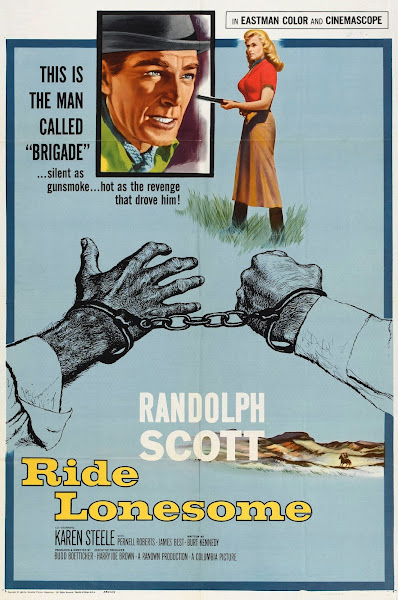

CABALGAR EN SOLITARIO

(Ride Lonesome, Budd Boetticher, 1959)

No hay camino más seguro hacia la comprensión de los grandes westerns de Budd Boetticher y su ubicación en el interior de uno de los géneros considerados autóctonos (2) por los estudiosos del cine USA que seguir la línea general trazada por André Bazin en su acercamiento al cine del oeste. Tres admirables textos escritos en el periodo de apenas cuatro años marcan la pauta de aproximación, primero aplicando una mirada historicista a su evolución en dos de ellos, para después de otear el horizonte con mirada de águila, descender a consideraciones precisas sobre un filme concreto de Oscar Boetticher Jr., más conocido en la industria cinematográfica por su nombre de guerra, Budd Boetticher. (3)

2. Esta es la idea presentada por Martin Scorsese en su más que jugoso documental titulado Un viaje personal con Matin Scorsese a través del cine americano (1995): el cineasta neoyorkino nos recuerda que en el cine USA existen tres géneros genuinamente autóctonos: el cine de gangsters, el musical , y por supuesto, el western.

3. Véanse, en este orden, el prólogo escrito para el libro de J.-L. Rieupeyrout, Le Western ou le cinéma americain par excellence (1953), el artículo publicado en diciembre de 1955 en el número 54 de Cahiers du cinéma en el marco de una evaluación general llevada a cabo por la revista acerca de la Situation du cinéma americain y titulado escuetamente “Évolution du Western” y, finalmente, el dedicado a una película de Budd Boetticher también aparecido en Cahiers du cinéma (nº 74, 1957), “Un western exemplaire: Sept hommes à abattre” (existe versión española de los tres textos en André Bazin, ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 1966, pp.395-421).

Sigamos por tanto el hilo de Ariadna que Bazin va desenrollando para nosotros: El western, único género cuyos orígenes se confunden prácticamente con los del cine y que nunca ha perdido su vitalidad (Bazin escribe esto a mediados del siglo XX, hoy las cosas ¿son diferentes?), que ha resistido a todas las contaminaciones más o menos pasajeras (Bazin no alcanzó a vivir las turbulentas décadas de los años sesenta y setenta y su afán deconstructor) que le han alcanzado y que, de la misma, no ha envejecido. Quizás, dice el maestro, porque su secreto (si lo esconde) se identifica de alguna manera con la esencia misma del cine. Esencia que no es otra que el movimiento y cuyos atributos formales son signos de una realidad profunda que no es otra que la del mito. Mito que, como todas sus variantes, se levanta sobre la idealización épica de la historia con la que mantiene, subraya, relaciones que no son inmediatas y directas sino dialécticas. (4) Por eso haríamos mal, advierte el crítico, en tomarnos a broma lo que denomina la “simplicidad corneliana” de los guiones de western de la que los que lleva a la pantalla Budd Boetticher nos van a ofrecer una serie de excelentes ejemplos.

4. En una aguda lectura del “mito” de la mujer en el western, Bazin afirma que en este mundo las mujeres son buenas y el hombre es el malo, la caída de la primera es causa de la concupiscencia de los primeros. Jugosa inversión que no tiene otra razón que las necesidades que al puritanismo anglosajón le planteaban las contingencias históricas.

Adentrándose después en la arena histórica, Bazin sostiene que el western había alcanzado a finales de la década de los años treinta del pasado siglo una madurez bien ejemplificada en esa película singular que es La diligencia (Stagecoach, John Ford, 1939) que combinaba en equilibrio perfecto, “los mitos sociales, la evocación histórica, la verdad psicológica, y la temática tradicional de la puesta en escena del género”. (5) A este estadio clásico le sucederá la llegada a escena, tras la segunda guerra mundial, de lo que Bazin denominará superwesterns, westerns que se avergüenzan de no ser más que ellos mismos e intentan justificar su existencia con la inclusión de algún interés suplementario (estético, sociológico, erótico, político, etc.). Uno de los ejemplos que propone Bazin permite ver con claridad hacia donde apuntaba este nuevo western: se trata del filme de George Stevens Raíces profundas (Shane, 1953) en el que se cambian “mitos implícitos por tesis bien explícitas” haciendo reinar lo que denomina “la molesta significación del símbolo”.

5. No me resisto a citar la comparación que Bazin pone sobre la mesa para calificar el logro fordiano: “La diligencia evoca la idea de una rueda tan perfecta que permanece en equilibrio sobre su eje en cualquier posición que se la coloque”.

La siguiente tesis de Bazin merece retenerse: estos superwesterns apenas han arañado la capa más superficial de las producciones genéricas, la de los filmes A y las superproducciones. En las capas inferiores del sistema (léase en la serie B) el western sigue echando sus raíces profundas (si se me permite el juego cinefílico). Un rápido repaso a la producción de un Raoul Walsh, un John Ford, un King Vidor, o incluso un Howard Hawks, autorizaba en ese momento a mantener la esperanza en el futuro de un género en el que la llegada de nuevos nombres como Anthony Mann (o nuestro Boetticher; pero aplazaremos un poco aún su salida al ruedo) permiten ver cómo es posible ser consciente de que se está haciendo un western sin que eso implique caer en el preciosismo o el cinismo paternalista (y aquí convocará Bazin, nada menos que el ejemplo positivo de Johnny Guitar de Nicholas Ray) mientras se pone en pie un nuevo western que él denomina “novelesco” y que no renuncia ni a la “franqueza con el género”, ni a la “sinceridad espontánea”, ni, por supuesto, a los “personajes atractivos ni a las situaciones emocionantes”.

El recorrido por las páginas de Bazin termina con el encuentro de nuestro guía con una de las obras maestras de Boetticher, que forma un pórtico al conjunto de películas de las que me ocuparé enseguida, el filme titulado Tras la pista de los asesinos (Seven Men from Now), realizado en 1956 para la productora de John Wayne Batjac y que fue distribuida por Warner Bros. Dos presencias importantes a retener aquí, junto a la de Boetticher: el protagonista masculino, Randolph Scott y el guionista, Burt Kennedy. Bazin es categórico: “el mejor western que he visto después de la guerra (…), uno de los logros ejemplares del western contemporáneo (…), el western más inteligente que conozco pero también el menos intelectual, el más refinado y el menos esteticista, el más simple y más bello al mismo tiempo”.

*

Pero, ¿quién es Budd Boetticher (1916-2001)? [...]

Seguir leyendo

XI. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

10.

NUBES FLOTANTES

(Ukigumo, Mikio Naruse, 1955)

Il faut à la fois des monographies des auteurs, mais greffées chaque fois sur des différentiations de concepts, des spécifications, des ré-organisations qui mettent en jeu le cinema tout entier.

Gilles Deleuze

A veces el crítico se encuentra ante una paradoja. Determinados cineastas son elevados, en un momento u otro, al rango de autores importantes. Esta ha sido siempre la historia de la reflexión sobre el arte cinematográfico. Pero no siempre este hecho ha venido acompañado de la necesaria argumentación que justifique dicha consideración. Por supuesto me estoy refiriendo a ese tipo de estudios críticos que se preocupan por intentar guiar al espectador por caminos que faciliten un tránsito accesible hacia las obras de los respectivos autores. Por tanto, dejo de lado en esta aproximación toda aquella escritura cinematográfica que se reclama de un gusto personal intransferible y deja al espectador desnudo ante los filmes, todo lo más amparado por el prestigio, más o menos justificado, del plumífero de turno. Pero incluso si pensamos en la crítica que dice buscar “comprender cómo comprendemos las películas” o, dicho, con palabras más sencillas, intentar explicar cómo el cineasta (utilizo la sinécdoque aún a sabiendas que en el cine lo individual es siempre colectivo) es capaz de facilitarnos el acceso al mundo posible que se edifica frente a nuestros ojos, el problema pervive. Entre otras razones porque no todos los cineastas son igualmente “detectables” a la hora de poder describir su maniera personal siempre que estemos dispuestos a evitar palabras huecas y lugares comunes.

Para no irme por las ramas y acudir al ejemplo que tengo más cercano diré que, en lo que a mi me afecta, al menos tres cineastas siempre me han puesto en apuros a la hora de intentar explicar (a mí mismo y a otros) en dónde reside la fascinación evidente que su cine me produce: Howard Hawks, Eric Rohmer y Mikio Naruse. Por supuesto son autores (uso el término, prefiero dejarlo claro, sin ninguna connotación de “política cinematográfica”) lo suficientemente diferentes entre si para que, de entrada, pueda adivinarse que no existirá una explicación similar para los tres casos. A lo que les invito aquí es a compartir un recorrido por las razones (mejores o peores, más o menos interesantes) que la crítica ha puesto sobre la mesa para decidir que Mikio Naruse (1905-1969, autor nada menos de ochenta y nueve películas entre 1930 y 1967, de las cuales han sobrevivido más de setenta, caso singular entre los cineastas japoneses de su generación) puede ocupar un lugar destacado en el listado de grandes cineastas nipones (afirmación que comparto) y, después, a descender a tierra para, sin aspavientos, buscar la manera de señalar, desde nuestro modesto punto de vista, cómo podríamos comprender un poco mejor lo que se juega en su cine y, de manera muy especial, en ese filme singular que es Ukigumo (conocido a la hora de traducirlo al español como Nubes flotantes).

*

El hecho de que la obra de Naruse no haya sido objeto de una atención bibliográfica similar a la que ha acompañado a otros cineastas compatriotas suyos (pienso, por supuesto, en Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu y Akira Kurosawa) facilita la evaluación de los argumentos presentados por la crítica española y foránea (incluida la japonesa) para abordar su cine. Y la publicación que editaron de la mano Filmoteca Española y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1998, con motivo del ciclo que ambas instituciones le dedicaron, sigue proporcionando los materiales básicos para este trabajo. (1)

1. Hasumi, S. y Yamane, S. (eds.), Mikio Naruse, San Sebastián-Madrid: Festival Internacional de Cine de San Sebastián/Filmoteca Española, 1998.

Un rápido repaso por la literatura japonesa sobre Naruse ofrece un conjunto de evaluaciones que sirven de bien poco (aunque apunten, a veces, ideas sugestivas) a la hora de enfrentarnos a la dimensión estético-formal de su arte: un cineasta que [...]

Seguir leyendo

X. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

9.

EN EL BALCÓN VACÍO

(Jomi García Ascot, 1962)

Otra infancia es de muerte,

de conocer el tiempo.

Jomi García Ascot

Regresar es irse.

María Luisa Elío

Jomi García Ascot (Túnez, 1927 - Ciudad de México, 1986) y María Luisa Elío (Pamplona, 1926 – Ciudad de México, 2009) son para la mayoría dos nombres ignotos que aparecen como dedicatarios en el frontispicio de Cien años de soledad (1967), una de las piezas esenciales de la literatura en lengua española de la segunda mitad del siglo XX, obra de Gabriel García Márquez, íntimo amigo y compañero de fatigas de los aludidos en el DF mexicano durante la primera mitad de la década de los sesenta del pasado siglo. Cuenta el escritor en “La novela detrás de la novela”, texto que glosa los avatares de la escritura de su obra (1):

“Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. Aparecían como por azar, y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales. Carmen y Álvaro Mutis, los más asiduos, me daban cuerda para que les contara el capítulo en curso de la novela. Yo me las arreglaba para inventarles versiones de emergencia, por mi superstición de que contar lo que estaba escribiendo espantaba a los duendes. (…) María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Jomí García Ascot, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaban mis relatos improvisados como señales cifradas de la Divina Providencia. Así que nunca tuve dudas, desde sus primeras visitas, para dedicarles el libro. Además, muy pronto me di cuenta de que las reacciones y el entusiasmo de todos me iluminaban los desfiladeros de mi novela real” (las cursivas son mías).

1. GARCÍA MÁRQUEZ, G., “La novela detrás de la novela”, El País, 15 de Julio de 2001.

Por el contrario para un selecto y reducido número de espectadores y lectores (que no ha dejado de crecer durante años) interesados en el arte producido por el exilio republicano tras la guerra civil española, los nombres de García Ascot y Elío evocan tanto un extenso grupo de personas (que formaron la que se conoce como “segunda generación del exilio mexicano”) como un variado conjunto de piezas creativas que tiene como centro generador la idea del exilio, de la irreparable pérdida del país natal. Y en el corazón mismo de ese grupo, entre los que se cuentan también un buen número de poemarios, ensayos y libros de memorias, destaca por su trascendencia En el balcón vacío (México, 1962), pequeño-gran filme que quizás sea la única obra cinematográfica que pueda responder a la denominación de “cine español del exilio”. Este filme tiene, como veremos, mucho de trabajo colectivo, de proyecto urdido en común, trenzado desde intereses compartidos y articulado en derredor de una derrota y el final de unas ilusiones. Pero, no hay duda que los dos nombres que, por encima de cualquier otro, deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordarlo son los del, por aquel entonces, joven matrimonio que formaban Jomi García Ascot y María Luisa Elío.

*

Jomi (José Miguel) García Ascot fue hijo de un diplomático republicano que tras la contienda fratricida española emigró con su familia a México en 1939. Como muchos de los hijos de profesionales e intelectuales transterrados estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la que llegó a ejercer puntualmente de profesor pero donde su actividad principal estuvo vinculada a la creación del influyente Cine Club Universitario. Desde muy joven mostró interés por [...]

Seguir leyendo

21.1.22

IX. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

8.

ESTRELLAS EN MI CORONA

(Stars in My Crown, Jacques Tourneur, 1950)

La serie B del cine norteamericano siempre ha reservado sorpresas agradables para los que en un momento dado hayan preferido los placeres fuertes pero improbables a los sabores comunes y habituales de la producción estandarizada puesta a punto por, primero, los grandes estudios en los años del apogeo de Hollywood y, después, por los grupos económicos que controlan en nuestros días el desarrollo de los gigantescos conglomerados de la comunicación.

Si en la serie B cinematográfica (hagamos memoria: filmes muy baratos, de poco más de una hora de duración, con actores que no forman parte de la primera línea del Star System, rodados en apenas quince días y abiertamente de “género”, concebidos, en fin como películas “de complemento”) siempre han existido lo que en la jerga de la profesión se conocía con el nombre de filmes “Nervous-A”, para indicar que se trataba de obras que aspiraban a levantar su cabeza por encima de las limitaciones contextuales en las que se inscribían, la misma idea puede servirnos para ubicar a una serie de directores cuyo trabajo puede considerarse en muchos casos de relevancia estética elevada.

Jacques Tourneur es, sin duda, el principal candidato a encuadrarse en esta categoría, un cineasta todo terreno, “un poeta de contrastes” capaz de hacer un cine “eficaz y conciso” y que ha atravesado el cine USA “sobre una cuerda y como en un sueño” (en palabras de Jean-Louis Comolli) y que, ya a principios de los años sesenta del pasado siglo, había despertado el interés de la crítica francesa (Présence du cinéma, Cahiers du cinéma) y de la española que se miraba en el espejo de la anterior (Film Ideal). Para las décadas de los setenta y ochenta Tourneur, coincidiendo con sus retrospectivas en los festivales de Edimburgo (1975) y San Sebastián (1988) y la correspondiente edición de dos libros colectivos que lo expusieron definitivamente a los ojos de la crítica más amplia, se había convertido en el ejemplo perfecto de esos cineastas capaces de trascender las limitaciones del marco que constreñía su talento en la serie B hollywodiense.

Para utilizar las palabras que Martin Scorsese eligió para definirlo (junto a otros cineastas similares) estamos ante un “contrabandista”, alguien capaz de transformar materiales de rutina en una forma personal de expresión.

[...]

¿Qué es Stars in My Crown? A primera vista un sencillo y modesto western, en la medida en que sus peripecias, relatadas en una voice over por John Kenyon adulto (interpretado por el, entonces, actor infantil Dean Stockwell) desde un futuro innominado, se ubican en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil que enfrentó a la Unión contra los Estados Confederados del Sur (“la guerra entre los Estados” como significativamente señala la voz del adulto Kenyon), en una pequeña población llamada Walesburg. Pero sin dejar de ser un western (las marcas genéricas están bien presentes) el filme pertenece a una categoría más amplia que denominaríamos americana, expresión con la que en USA se hace referencia a un conjunto de artefactos culturales de lo más variopinto en los que se recoge, de forma evidentemente nostálgica, todo lo que puede contribuir a individualizar una idea de los Estados Unidos, entre singular y bucólica. Las imágenes que abren Stars in My Crown [...]

Seguir leyendo

VIII. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

7.

EL DEMONIO DE LAS ARMAS

(Gun Crazy, Joseph H. Lewis, 1950)

En una década decisiva para la evolución de la crítica cinematográfica, Cahiers du cinéma, sin duda la revista que durante varias décadas marcó la evolución del pensamiento cinematográfico (además de haber sido, como ninguna otra publicación ha sido capaz de emular, un importante semillero de cineastas relevantes, baste pensar en el núcleo duro de la Nouvelle Vague), publicó dos números especiales dedicados a difundir sus posiciones sobre el cine norteamericano, en aras de cuya reevaluación la revista mensual fundada por André Bazin enarbolaba una combativa bandera. Los dos números publicados respectivamente en las navidades de 1955 (el número 55) y 1963 (el número 150-151) (1), se titulaban de idéntica forma (Situation du cinéma americain), se colocaban ambos bajo la advocación de Orson Welles (el primero con una dedicatoria expresa al maestro “sin el que el cine americano no sería lo que es”; el segundo, incluyendo inmediatamente antes del índice de textos una caricatura del artista de Kenosha) y presentaban, además, como portada dos fotografías de estrellas cinematográficas de cada momento histórico, Marilyn Monroe y Jane Fonda (a la que además, signo de los nuevos tiempos, se entrevistaba).

1. Ambos números conocieron años después una reedición facsímil.

Pero lo que importa traer a colación es que, junto a materiales diversos, ambos números incluían sendos diccionarios de realizadores americanos. (2) Diccionarios que abarcaban en el número de 1955, filmografías y breve comentario sobre 60 cineastas, ampliado a 121 (más exactamente a 120 más 1; los redactores de la revista proponían al lector decidir cuál de ellos era el “intruso”) en 1963-64. Ambos diccionarios contenían sendos apéndices en los que se “listaban” los nombres de otros realizadores que, por razones diversas, quedaban fuera de los que merecían una atención crítica. Si repasamos las categorías de los excluidos del primer número encontraremos, entre otras, las de los “muertos”, los “retirados”, las “falsas reputaciones y los “obreros”. Y, por supuesto, la de las “esperanzas decepcionadas”. Precisamente aquí es donde aparecía el nombre de Joseph H. Lewis (1907-2000). Si ahora pasamos al número editado apenas ocho años después, podría pensarse que el papel de Lewis en el cine americano había sido reconsiderado. Pero bastaba echar un ojo al texto del comentario que, esta vez, se le dedicaba para ver por dónde iban las cosas. La nota redactada en este caso venía firmada B.T. que corresponde (según la identificación de redactores que aparecía al final del diccionario) a Bertrand Tavernier, crítico que, por cierto, no pertenecía al núcleo duro de los Cahiers, lo mismo que sucederá luego con su cine que será poco apreciado por los sucesores en el timón de la revista de los “jóvenes turcos” de los cincuenta. Como el texto es breve podemos citarlo íntegro:

“Técnico demasiado brillante aquejado, diríamos, del complejo de Gran Director: que cree siempre que el tema es indigno de él y todo es un delirio de travellings y astucias de cámara carentes de objetivo y de raíles. Más a gusto, hechas todas las cuentas, en el western escuálido: quince días de rodaje, insuficientes para calmar a un calígrafo y obligarle, aunque sea a despecho, a interesarse en lo que debe contar”. (3)

2. El número doble de los años sesenta incluía, también, un diccionario de productores.

3. B. T., “Lewis, Joseph H.”, en Cahiers du cinema, nº 150-151, diciembre 1963-enero 1964, pp.142-143.

*

Y sin embargo… En este caso iba a corresponder a la crítica anglosajona (4) una evaluación más matizada de un cineasta singular (aunque casi siempre limitada a un número reducido de sus obras (5)). Mirada más abierta que conseguiría que uno de esos “escuálidos filmes” (en este caso no se trató de un western sino de lo que la crítica francesa acuñó como un “noir”) que le tocó rodar en el marco de lo que se conoce como serie B, espacio creativo (esta es la palabra exacta) en el que se desenvolvió la totalidad del trabajo cinematográfico de Joseph H. Lewis, acabara convirtiéndose en un “case study”.

4. Aunque para ser justos con la intelligentsia francesa no hay que dejar de lado el hecho de que autores como Ado Kyrou, en su célebre Le surréalisme au cinéma, habían señalado, en fecha tan temprana como 1953, Gun Crazy como un filme que apuntaba en la dirección de que lo denominaba “revolte folle”.

5. Entre los que suele destacarse Agente especial (The Big Combo, 1955), variante tardía del cine negro, con un guion poco brillante de un Philip Yordan que había conocido mejores momentos, un grupo de actores escasamente convincentes y una fotografía a cargo del gran John Alton que, pese a ser lo mejor del filme, no bastaba para sostener un material global tan endeble.

Para entender lo que fue la carrera de Lewis y su El demonio de las armas hay que tener en cuenta el humus sobre el que crece el conjunto de su obra. Que no es otro que el que le proporciona ese territorio conocido como [...]

Seguir leyendo

20.1.22

VII. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

6.

LA FUERZA DEL MAL

(Force of Evil, Abraham Polonsky, 1948)

23 de marzo de 1999. Frente al Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles se agrupan los habituales curiosos que otean la llegada de famosos a la ceremonia anual de entrega de los premios de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos. Pero este año el ambiente está algo más enrarecido. No muy lejos de los grupos de fans que observan los movimientos de los famosos sobre la “alfombra roja” pueden observarse presencias inhabituales: mujeres y hombres, algunos de edad considerable, portando pancartas fabricadas ostensiblemente a mano, protestan en la acera de enfrente. Su objetivo: denunciar la actitud mantenida hacía casi ya cincuenta años por el cineasta que va a recibir el Oscar honorario que la Academia concede a uno de sus miembros por el conjunto de su brillante carrera cinematográfica: Elia Kazan, el mismo que en medio de la “caza de brujas”, de la paranoia que denunciaba la intromisión del comunismo (lo que alguno denominó la “infiltración roja”) en el corazón del arte popular por excelencia, tomó la decisión de “naming names”, de denunciar a sus antiguos camaradas de partido, condenando a muchos de ellos a un ostracismo profesional cuando no a un exilio de larga duración. Las imágenes que se conservan de aquel día y aquel momento, muestran entre otros a un anciano de rostro escueto y afilado con gafas de intelectual que porta en sus manos una pancarta que se levanta contra el olvido de ese gesto, de esa delación que, en su opinión, violentaba alguno de los principios fundamentales de la democracia norteamericana. Su nombre, Abraham Lincoln Polonsky. El mismo que pocos días antes había declarado, cuando conoció la noticia de la concesión del premio a Kazan, sin morderse la lengua, “veré la gala con la esperanza de que alguien le dispare, lo que daría algo de emoción a una noche que, de otro modo, será un aburrimiento”. Pocos meses después, el 26 de octubre de ese mismo año fallecía Polonsky (1910-1999), a la edad de ochenta y ocho años. Alguien que, cuando fue llamado a testificar ante la Comisión de Actividades Antiamericanas en 1951, fue calificado como “un ciudadano muy peligroso” y a cuya actitud ante la vida no le viene mal el título de una clásica película de ese Hollywood con el que nunca dejó de batirse el cobre: murió con las botas puestas.

[...]

Para debutar como director Polonsky pergeñó un guión con la compañía de Ira Wolfert a partir de una novela que este último había publicado en 1943, titulada Tucker’s People. El filme, que se tituló Force of Evil (entre nosotros conocido como La fuerza del mal en las sucesivas ediciones en video y DVD, ya que nunca alcanzó las pantallas comerciales), no es fácil de ubicar en términos genéricos, pese a que la inmensa mayoría de los estudiosos lo incluyen en ese cajón de sastre en que se ha convertido lo que la crítica francesa, tras la segunda guerra mundial, denominó film noir. Es verdad que dada la laxitud con la que suele manejarse esta categoría (que ha hecho fortuna también en el área anglosajona) no es difícil encontrar en esa adscripción elementos que pueden justificarla. Pero me parece que el filme se sitúa en un espacio conceptual más complejo [...]

Seguir leyendo

VI. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

5.

SHCHORS

(Alexander Dovjenko, 1939)

Hace ya años la gran cineasta belga Chantal Akerman se preguntaba por cuál era la tarea de los cineastas en el momento del cambio de milenio. En un mundo sepultado por imágenes insignificantes y repetitivas, en un mundo anestesiado por la banalidad del consumo masivo, dónde el narcisismo es pauta de comportamiento admitida, en el que la técnica y estética de la comunicación audiovisual parece cada vez más sometida a los dictámenes de la publicidad, la tarea parecía evidente: no contribuir a aumentar el flujo de imágenes banales, irrelevantes, indiferentes. Y lo formulaba con una expresión irrefutable: no hay que fabricar imágenes idólatras.

Me parece que esta sencilla proposición puede servir para explorar algunas de los múltiples problemas y contradicciones que se vivían en la URSS en la ominosa década de los años treinta del pasado siglo cuando se consolida el poder omnímodo de Stalin y brota, irresistible, el culto a la personalidad del líder omnisciente en el que se hace carne el sentido de la historia. Y me parece que uno de los nombres más interesantes para poder entender, al menos en alguno de sus aspectos, los complejísimos entresijos del debate cultural (y político) que se jugaba por aquellos días (durante un breve tiempo de manera explícita, luego de forma, como veremos, implícita pero no menos relevante, al menos para un observador actual) entre el poder político y sus exigencias de construcción de lo que luego iba a denominarse con el eufemismo de “socialismo real” y cual podría (inmediatamente sustituido por “debería”) ser el papel de los artistas en esta tarea, no es otro que el de Alexander Dovjenko (Viunyshche, actual Ucrania, 1894 - Moscú, 1956).

Una mirada superficial a la historia del cine soviético puede tomar nota rápida del “martirologio” (autocrítica incluida) al que fue sometida la figura señera de S. M. Eisenstein por sus supuestas desviaciones de la “línea correcta” marcada por el PCUS tras sus primeros éxitos cinematográficos. Por el contrario la misma mirada superficial podría constatar que un gran cineasta como Dovjenko (quizás, visto con perspectiva, el mayor autor de aquel cine junto a “Su Majestad” Eisenstein) si no evitó del todo los encontronazos con el sistema vigente (del que, por otra parte, se consideraba un ferviente servidor) supo gestionarlos de tal manera que el precio que pagó por su “singularidad” fue menos gravoso que en el caso del maestro de Riga. Y, por supuesto, muy inferior al de aquella gente del cine que conoció directamente las delicias del GULAG (1) cuando no la “justicia revolucionaria” del fusilamiento o el despectivo tiro en la nuca. Es precisamente la manera en que Dovjenko gestionó la relación entre sus pretensiones y logros como artista (al servicio, no lo olvidemos nunca, de la Revolución) con los compromisos que tuvo que adoptar lo que nos interesa aquí, sin por eso dejar de revisar algunos lugares comunes (las acusaciones de “nacionalismo ucraniano” o “panteísmo”), que juegan su papel en lo que podría calificarse de tragicomedia si no se levantara sobre una pira en la que se amontonan innumerables vidas destrozadas.

1. Acrónimo de Glavnoe upravlenie ispravitel’no-trudovykh lagerei (“central administrativa de los campos de trabajo correccionales”).

*

Desde este punto de vista una película como Shchors es reveladora. Por supuesto, por sus cualidades cinematográficas intrínsecas (que las tiene y no pocas). Pero, sobre todo, porque supone el final de un recorrido que comienza con la tercera película del artista (Zvenigora, 1928, saludada de forma entusiasta por Eisenstein y Pudovkin) y que alcanza en el filme que nos ocupa un cierto final de trayecto. (2)

2. Trayecto que conocería una doble coda, primero con la realización en 1948 de Michurin y, después, con la situación creada, cuando tras la segunda guerra mundial, Beria trató de “co-optar” al cineasta para que se convirtiese en un agente suyo en los planes sanguinarios que había trazado para Ucrania. Puede leerse esta instructiva historia en Nikita Kruschev, Memorias, Barcelona: Ed. Euros, 1975.

Dovjenko realiza Shchors tras Aerograd (1935), la que es, hasta ese momento, su película que más parece satisfacer a las autoridades soviéticas [...]

Seguir leyendo

19.1.22

V. "PROFUNDIDAD DE CAMPO. MIS HISTORIAS DE CINE II", Santos Zunzunegui, Valencia: Shangrila 2022

4.

LE ROMAN D'UN TRICHEUR

(Sacha Guitry, 1936)

¿De quién hablamos cuándo hablamos de Sacha Guitry (1885-1957)? Cualquier enciclopedia nos ofrece una respuesta simple. Nos encontramos ante un dramaturgo (autor de más de ciento veinte piezas teatrales, la inmensa mayoría ubicada a mitad de camino entre la comedia pura y el llamado “teatro de bulevar”), actor, director de escena, pero también guionista y realizador cinematográfico (¡casi cuarenta filmes en su zurrón!). Se destaca en su obra no solo el control, exhibido sin ningún pudor (por cierto, esta palabra no existe en el vocabulario de nuestro artista), de los mecanismos narrativos del teatro y el cine (“¡Ah!, ¿pero no son los mismos?”, podría comentar el maestro), el desparpajo de unos textos a los que hasta sus detractores les conceden una cierta elegancia (ya que no una elegancia cierta), el afilado gusto por el idioma y los juegos de palabra. También se suele traer a colación (en muchos casos como un reproche) su gusto confesado y exhibido por las glorias y la “grandeur” de Francia, su culto a lo que suele llamarse “grandes hombres” (cuenten ustedes mismos las obras que en su teatro o filmografía, traen a colación a Napoleón y sus comparsas masculinos o femeninos) y una nostalgia nunca ocultada por el pasado (1) y que cuando las cosas se pusieron feas (por ejemplo durante la ocupación nazi), no dejaron de causarle problemas pese que, al final, la historia terminó relativamente bien para nuestro hombre. (2) Claro que si queremos ponernos al día, podríamos añadir que su arte no carece a veces de un toque de lo que ahora, con uno de esos eufemismos de moda, llamaríamos reticencia ante lo diferente o de un punto de misoginia que no suele faltar a la hora de cultivar el estereotipo fin du siècle con el que retrata sus personajes femeninos.

1. Dos ejemplos pertenecientes, precisamente, al campo en el que nos movemos, el cinematógrafo: uno tiene que ver con el primer filme de Guitry, Ceux de chez nous filmado entre 1914 y 1915 y reeditado con comentarios del autor en 1952. En este mediometraje se muestra a grandes personajes (principalmente artistas) de la Francia de los inicios del siglo XX (entre otros, Claude Renoir, Auguste Rodin, Claude Monet, Camille Saint-Saëns o Sarah Bernhardt). Dos, la película de 1942 titulada De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain (ou 1429-1942), en la que se repasan quinientos años de la historia de Francia en una obra singular (dicho muy rápidamente: se filman las páginas de un libro, nada menos) realizada en plena ocupación alemana. Curiosamente, cuando apareció en 1965, la primera filmografía importante de Guitry en Cahiers du cinéma (nº 173), preparada por Jean Kress, no se incluyó este mediometraje. En cualquier caso, dos ejemplos de lo que el propio Guitry enunció mejor que cualquiera de sus detractores (o defensores): “Preparemos para Francia un pasado magnífico”.

2. Cuenta Ernst Jünger en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial (Radiaciones, Barcelona, Tusquets, 1989) su primer encuentro (08/10/1941) con Guitry en el París ocupado: “Lo he encontrado agradable, aunque en él lo mímico tiene mucho más peso que lo artístico. Dispone de una identidad tropical, tal como imagino la de Dumas padre. En su dedo meñique refulgía un enorme anillo de sello, en cuya placa de oro estaban repujadas a gran tamaño las letras S. G. Con él he charlado acerca de Mirbeau de quien me ha contado que falleció en sus brazos, mientras le susurraba al oído: Ne collaborez jamais! He tomado nota de esta frase para incorporarla a mi colección de últimas palabras. Mirbeau pensaba en las comedias escritas en colaboración, pues entonces no tenía ese término el sabor a putrefacción que hoy tiene”.

*

Ante la dificultad manifiesta de desenredar la madeja Guitry, me gustaría, de manera mucho más modesta, intentar poner de manifiesto que nos encontramos ante un cineasta singular. Y diré más, ante uno de los grandes cineastas franceses. No estoy demasiado seguro de que su teatro, como tal, vaya a resistir el embate de la posteridad (ni maldita falta que le hace) pero intuyo que su cine, que el propio Guitry veía como una mera fórmula económica de “enlatar” sus piezas para ampliar su público, sí tiene muchas cosas que decirle a un espectador actual. Al arte cinematográfico de Guitry le van como añillo al dedo las palabras que Paul Claudel (otro artista sospechoso de incorrección política, sino de algo peor) puso en boca del annoncier al que corresponde abrir su El zapato de raso (Le soulier de Satin): “Escuchen bien, no tosan e intenten comprender un poco. Lo que no comprendan es lo más bello, lo más largo es lo más interesante y lo que no encuentren divertido es lo que lo es realmente”.

Repasemos brevemente cual era la apreciación crítica de Guitry a mediados de la década de los años sesenta del pasado siglo cuando apenas había transcurrido un escaso periodo de tiempo desde su desaparición física [...]

Seguir leyendo

Suscribirse a:

Entradas (Atom)