EDUARDO HERVÁS (c)

MATERIA Y MEMORIA: EDUARDO HERVÁS

Chema López

Mi materia mirando su memoria en miedo.

Eduardo Hervás

Materia y memoria en Aub, Hervás y Chirbes surge como intervención artística realizada ex profeso para el espacio expositivo de la biblioteca del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), respondiendo a la propuesta de la dirección del museo de enlazar el trabajo de Max Aub, Eduardo Hervás y Rafael Chirbes. (1)

1. Materia y memoria en Aub, Hervás y Chirbes. Un proyecto de Chema López (13/02/2019-09/06/2019). Intervención en la biblioteca del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), vinculada a la exposición Tiempos convulsos. Historias y microhistorias en las Colecciones del IVAM, con comisariado de José Miguel G. Cortés, Sergio Rubira y Mª Jesús Folch, inscrito en la celebración del 30º aniversario de la inauguración del museo.

(https://www.youtube.com/watch?v=4dkR3CJd4n0)

Tres escritores en los que el materialismo histórico y la memoria ocupan un lugar central, y que a pesar de su relevancia, por distintas circunstancias, han estado al borde del olvido. Max Aub a causa de los trágicos acontecimientos históricos, Hervás por su corta vida y breve producción, y en el caso de Rafael Chirbes, debido a un tardío reconocimiento y menosprecio por parte de la crítica española, que reacciona positivamente influida por la magnífica acogida de sus novelas en el extranjero, especialmente en Alemania.

Vistas de la instalación Materia y memoria en Aub, Hervás y Chirbes,

proyecto de Chema López para la biblioteca del IVAM, 2019.

El teatro español sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo es el título del discurso ficticio de ingreso de Max Aub en la Academia Española. Escrito desde su exilio mexicano, fue publicado imitando la tipografía y el formato de los cuadernos de la academia. Este fake que corrige la historia con amarga ironía –la Guerra Civil no ha sucedido, la Republica sigue su curso, Aub dirige el Teatro Nacional desde hace años, y finalmente en 1956 ingresa en la Academia– opera como emblema de una exposición donde la objetividad de la historia y la subjetividad de la ficción conviven y se entrecruzan.

La muestra pone en relación la palabra escrita con las palabras pintadas, el archivo histórico con la representación. Los hechos con las ficciones, la literatura y las pinturas con los documentos. Los cuadros surgen de fotogramas, de manuscritos o de las cubiertas de los libros. Un cuadro de gran formato reproduce al óleo un fragmento mecanografiado y corregido a mano por Max Aub de Campo de Almendros; otro interpreta la contraportada del poemario Intervalo, de Eduardo Hervás. Una tercera pintura, formateada a modo de pantalla, parte de una captura de Orfeo filmando en el campo de batalla, película dirigida en 1969 por Antonio Maenza, con guion de Hervás.

Chema López, Orfeo filmando en el campo de batalla, 2019,

acrílico blanco sobre tela negra, 180 x 243 cm.

Asimismo, en el centro de la sala, una alargada mesa marca una línea temporal desde 1931 hasta nuestros días, a partir de la yuxtaposición cronológica de primeras ediciones cedidas por las fundaciones Max Aub, de Segorbe, y Rafael Chirbes, en Beniarbeig. Las vivencias de los personajes, las microhistorias de las novelas, se inscriben con hechos históricos concretos. La línea temporal –historicista desde la ficción– que establece Max Aub en su ciclo de novelas conocido como “Los Campos” –ambientado entre 1936 y 1942– es recogida y prorrogada hasta la actualidad por Rafael Chirbes como subjetivación del relato monolítico de la historia.

En paralelo, dos vitrinas más pequeñas exhiben el contenido de una carpeta inédita, prestada generosamente para la ocasión por Manuel Arranz. Restos autógrafos de un jovencísimo poeta, muy influyente para sus coetáneos pero prácticamente desconocido para nosotros: un cuaderno escolar azul, apuntes para poemas, traducciones de otros poetas, cartas mecanografiadas, diagramas marxistas manuscritos… junto a libros de la época importados del mayo francés: El Antiedipo de Deleuze y Guattari, recién publicado, el Erotismo de Bataille, Sur le materialisme de Sollers, panfletos maoístas en francés y varios ejemplares de la revista de cine más radical del momento, Cinéthique.

Vistas de la instalación Materia y memoria en Aub, Hervás y Chirbes,

proyecto de Chema López para la biblioteca del IVAM, 2019.

Vitrinas con material inédito propiedad de Eduardo Hervás cedido por Manuel Arranz para

Materia y memoria en Aub, Hervás y Chirbes, proyecto de Chema López

para la biblioteca del IVAM, 2019.

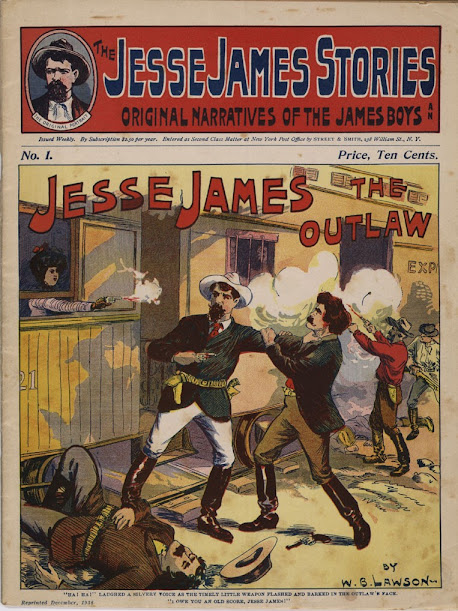

Portada y contraportada de Intervalo, Eduardo Hervás,

Ponferrada: Ediciones Hontanar, 1972.

En el contexto de la exposición, la figura casi fantasmal de Eduardo Hervás actúa como “intervalo” (utilizando el título de su único poemario), como bisagra utópica entre ese pasado trágico jamás superado, relatado a través de los personajes de Max Aub, y la promesa de un futuro reparador que nunca tuvo lugar, puesto negro sobre blanco con acierto por Rafael Chirbes a lo largo de su obra.

Hervás emerge como sombra paradigmática de una juventud vanguardista, en conexión con las corrientes intelectuales más avanzadas de su tiempo. Una generación llena de energía y esperanza, dispuesta a abrir de par en par las puertas de una España enclaustrada, que sin embargo, entre traiciones y transiciones, permaneció cerrada durante demasiado tiempo.

Leer