10.4.25

RESEÑA DE "PREFERENCIAS", Julien Gracq, Shangrila

27.4.24

RESEÑA DE "BREVE TRATADO PARA UNA REFORMA DE LA FICCIÓN", R. Ballester Añón, Shangrila, 2024

13.4.24

RESEÑA DE "POR EL PLACER DE LEER", Manuel Arranz, Valencia. Shangrila, 2024.

16.4.23

RESEÑA DE "NO ESTOY ACOSTUMBRADA A LA ESPERANZA", de Everilda Ferriols, Valencia: Shangrila, 2023.

de Everilda Ferriols en Valencia City.

Everilda Ferriols nació en Valencia. Licenciada en Filosofía pura y prestigiosa bibliotecaria. Ha publicado numerosas artículos relacionados con su profesión. Acaba de publicar su primer libro relatos bajo la advocación de un verso de la poetisa norteamericana Emily Dickinson, «I am no used to hope», cuya posible traducción al castellano da título al volumen.

El relato La literatura intoxica, incluido en No estoy acostumbrada a la esperanza (Shangrila), opera como una suerte de doctrinal o arte poética de los textos de Ferriols: «La literatura intoxica, Cervantes lo sabía y, gracias a él, el mundo entero; yo debería haberlo sabido, pero me temo que desde niña he estado intoxicada y, por tanto, incapaz de reconocer el peligro que entraña creer lo que dicen los poetas». Un tóxico adictivo.

La cita de Dickinson no parece ociosa. Los textos de Ferriols antojan, a menudo, escuetas glosas de la atmósfera huidiza, la desconcertante lucidez y exquisita ironía de esa autora.

La localización de diversas narraciones en espacios urbanos de la ciudad de Valencia —San Miguel de los Reyes, el puerto, el centro histórico, el Ivam, Mercado de Abastos, calle del Botánico…— son alicientes subrogados para el lector residente o conocedor de nuestra ciudad.

Entre otros relatos hay pequeñas piezas maestras, como Avenida —involuntarias enseñanzas del quietismo lumpen—, o Llama —acerca de esa naturaleza extraviada de la literatura—, Plaza —delicioso tono sobre la vida vecinal, con un cierto aire chejoviano—, La niebla brilla —historia fascinante y malvada de una bibliotecaria con parca vida social y amorosa—, Cerezas —pieza realmente concisa y magistral—…

Junto a éstos cabe señalar estos otros:

No estoy acostumbrada a la esperanza: tono desolador de persona que ha sido abandonada por su amante.

Baile de debutantes: taciturna descripción de torpes cortejos amatorios.

Al caer la tarde: o cómo ejercitarse en las solicitudes calmosas de una mecedora, como ensayo de la vecina vejez.

L.J. Silver (homenaje a Stevenson): Situación equívoca que concluye con amable mordacidad: «seguramente absorto en la persecución de un mejor botín».

Pared: donde encontramos pasajes cómo este: «había decidido ocultarse de todos los que había conocido y casi olvidado (…) No tenía espejos porque no quería verse obligada a llevar una cuenta de los desperfectos». Concluye sugiriendo un probable suicidio.

Entomólogo: donde vuelve a aludir a su concepción de las bellas letras: «despojados de literatura somos una especie muy triste».

Fe: Deliciosa e impecable ironía acerca de las creencias.

Cafetera: exquisita voluptuosidad, erotismo oblicuo.

Araña: vida cotidiana como tela de araña; resulta casi inevitable la evocación kafkiana.

Favorita: reaparece su concepción sobre la naturaleza insana de los textos líricos: “el amor me parecía una invención literaria mal digerida”, así como la crónica de un edipo de manual, en versión femenina.

Agosto: observaciones de humor melancólico acerca de unos camareros: «son tan guapos y jóvenes que ni siquiera parecen cansados».

Princesa: la irritación de una aristocrática clocharde que tiene su residencia en un cajero automático.

Los relatos Hotel y Desvanecerse comparten cierta filiación cortazariana.

Ciudad: postula esta aseveración: «la línea que separa la cordura del extravío es extremadamente delgada».

Museo del prado: que vale la pena leer aunque sea por tropezar con esta sabia observación: «ceguera protectora de la juventud».

En fin, Gatos, divertida paranoia acerca de estas criaturas, quizá con algún irónico componente autobiográfico.

La mayoría de la historia están relatadas en primera persona y el tono general no desdice el título del volumen: No estoy acostumbrada a la esperanza. De todos modos, hay varios textos donde sobreviene una serenidad y un bienestar excepcional, relacionado con la contemplación de una playa u otros lugares fuera de la ciudad, como los textos Mediodía, Oliva, septiembre o Playa de los muertos –descripción de un momentáneo paraíso, de beatitud ensimismada.

La portada de este volumen reproduce un cuadro de Wilhelm Hammershoi, pintor dilecto del Carl Theodor Dreyer, cineasta que guarda alguna afinidad electiva con Emily Dickinson; también quizá con nuestra autora.

26.3.23

RESEÑA DE "FRANÇOIS TRUFFAUT. LA LECCIÓN DE CINE", Bernard Bastide (ed.), Valencia: Shangrila, 2023.

en el suplemento cultural Posdata del diario Levante-EMV

25.3.23

RESEÑA DE "MI VIDA EN CIFRAS", Raymond Queneau, Valencia: Shangrila 2023.

La editorial Shangrila acaba de publicar un breve y exquisito volumen que acoge tres textos de Queneau: Mi vida en cifras, Autobiografía amañada y El apartamento. Los acompaña un prefacio del escritor Pierre Bergounioux, un posfacio de Manuel Arranz —traductor, a su vez, de todo el libro— y unas sobrias ilustraciones de Claude Stassart-Springer.

En Homo numericus, el prefacio de Bergounioux, éste asegura que nada tan absurdo como introducir la exactitud numérica en la futilidad de la vida cotidiana, habida cuenta de que las matemáticas tienen su origen en la pura abstracción. Los grandes eventos son susceptibles de cálculos geométrico-algebraicos, pero la mediocre rutina de la vida individual se adapta mejor a una aprehensión intuitiva y meramente práctica. De este modo expone su admirativo desconcierto ante la inversión de procedimientos que emplea Queneau.

En su posfacio titulado El color de los cangrejos de rio, Manuel Arranz nos recuerda que en mayo de 1942, Queneau asistió en París a una interpretacion de El arte de la fuga de J.S Bach, con su amigo Michel Leiris, al que comentó que sería interesante hacer algo parecido en literatura. Ese fue el origen de componer 99 variaciones sobre un tema trivial, un pequeño incidente anodino en un autobús, del que surgió los mencionados, Ejercicios de estilo (1947), que está considerada su obra maestra. Aplicó pues de fórmulas músico-matemáticas a la escritura creativa.

En este orden de cosas, citemos un fragmento de Mi vida en cifras:

«Me presento, Prosper Rimbaut, un apellido de 7 letras precedido de un nombre de 7 letras. Si añado que mi otro nombre es Adhémar, a nadie le extrañará ya que mis señas de identidad oficiales formen un total de 21 letras, cosa que es tanto más curiosa puesto que yo nací el 21.2.1921, y lo que es más, soy uno de los 212.121 empleados del Crédito Interregional de Nitratos, sociedad anónima con personal y capital variables, capital que asciende a 2.121.212.121 francos con 93 céntimos […].

Vivo en la nº 19 de la rue Lemercier en la puerta 17, en el 5º piso en un apartamento de 1, sola habitación por la que pago 10. 030 francos al mes, los 30 francos son para los buenos amigos».

En cuanto al relato Autobiografia amañada, se puede leer:

«La niñita que seguía allí parecía aburrirse.

Me dijo:

— Puedo transformarte en lo que yo quiera.

No iba a entablar ninguna conversación con aquella niña y, como antes, me limité a sonreírle y seguir mi camino. Fue entonces cuando me tocó con la varita mientras pronunciaba estas palabras:

— Eres un coche.

Me paré de golpe y me sentí obligado a ponerme a cuatro patas».

Humor intelectual, excéntrico, irrecusablemente francés, con su gusto por los modelos lógico-formales y las restricciones en cuanto incentivos compositivos. Pero no es ésta una invención del todo nueva: las complejas demandas técnicas de un magistral soneto barroco —pongamos por caso— son otra forma de matemática clandestina.

En varios aspectos Raymond Queneau nos recuerda a nuestro Ramón Gómez de la Serna. Dentro de sus respectivos ámbitos, han sido paladines de un tipo de vanguardia lúdica. El gusto pues por las idées recués y la literatura convencional, no fueron su fuerte.

17.1.23

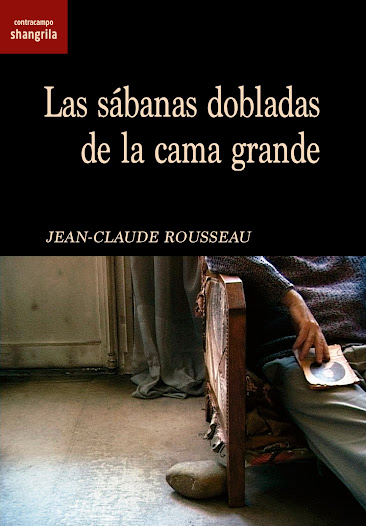

RESEÑA DE "LAS SÁBANAS DOBLADAS DE LA CAMA GRANDE", de Jean-Claude Rousseau, Valencia: Shangrila, 2022

14.9.22

RESEÑA DE "ENTREVISTAS. JULIEN GRACQ" (Shangrila, 2022)

en el suplemento cultural Posdata. Diario Levante (02/07/2022)

9.9.21

RESEÑA DE "UN BELLO TENEBROSO", de Julien Gracq, Valencia: Shangrila 2021

Reseña de Un bello tenebroso en el suplemento cultural

"Posdata" del diario Levante.

Por Rafael Ballester Añón

15.5.21

RESEÑA DE "INCERTIDUMBRES Y PIRUETAS", Manuel Arranz, Valencia: Shangrila 2021

8.7.19

SERGE DANEY: "CINE-DIARIO", Reseña de Rafael Ballester Añón en el suplemento cultural 'Postdata? del Diario Levante, de Valencia.

El crítico de cine francés fue uno de los más influyentes de Europa, desde las páginas de Cahiers du Cinéma y Libération, con una mezcla de única de precisión y sensibilidad.

Hay quienes pertenecen a una generación que llenaba parroquias y salas de cine. Las primeras con textos sacros y homilías; las segundas, con películas clásicas y críticas de estreno; el párroco interpretaba los textos sacros; el crítico de cine efectuaba su tarea pastoral para un público devoto de imágenes y sonidos.

1.4.19

RESEÑA DE "GAMIANI O DOS NOCHES DE PASIÓN"

de Alfred de Musset (Shangrila, 2018)

18.2.19

RESEÑA DEL LIBRO "PRESENCIAS. ENSAYO SOBRE LA NATURALEZA DEL CINE", de Eugène Green (Shangrila 2018)

Reseña en 'Posdata', suplemento cultural del diario Levante (Valencia), del libro "Presencias. Ensayo sobre la naturaleza del cine", de Eugène Green (Shangrila 2018). Por Rafael Ballester Añón.