Prólogo a La caricia del cine

EL GESTO QUE DA A VER

Fran Benavente

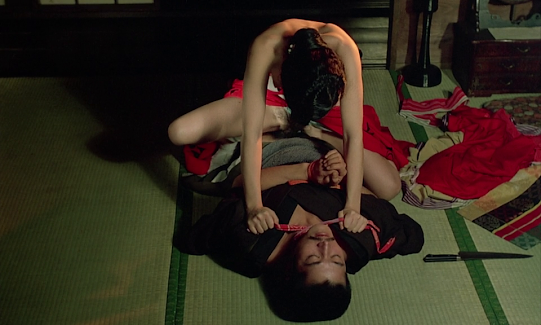

Una partida de campo, Jean Renoir, 1936

Situado ante la puerta de este libro, propongo al lector una

primera llave, la de Serge Daney: “Y sé muy bien por qué adopté el cine: para que a cambio

me adoptara. Para que me enseñara a tocar incansablemente

con la mirada a qué distancia de mi empezaba el otro”. (1) Hay en esa frase un lazo experiencial fuerte –la “adopción”–, una

pedagogía –“enseñara”– y una relación del tacto y la mirada, de lo háptico y lo

óptico, de la imagen y el gesto. Todo un programa fenomenológico que se fija no

en la identidad de una persona o una cosa, sino que piensa a partir del otro y

en el “entre”, en el hiato, en la distancia. El cine está hecho de distancias;

distancia entre cuerpos, entre el cuerpo y la cámara. Llamamos cine a lo que

ocurre en ese espacio tendido. La distancia es la pulsión, dirá Daney, el

deseo. Este libro es la exploración de las modalidades de esa erótica, de ese

deseo, abordadas desde un gesto característico, amoroso, sutil, delicado: la

caricia.

Serge Daney, muy presente en este volumen, muestra el camino de la

tradición del cine que aquí interesa: la del gran cine moderno y sus herederos

contemporáneos. Aquel cine que no filma cosas sino relaciones entre las cosas,

el que sale al encuentro del otro y espera la revelación, la epifanía, la

aparición. No es extraño,

entonces, que Arnau Vilaró se remonte hasta la escena originaria, como quien

dice, del cine moderno: la escena de amor al final de Une partie de campagne del “patrón” Jean Renoir, con la célebre

mirada a cámara de Sylvia Bataille. Desde aquí, los elementos definitorios del

cine moderno, y del libro, son puestos en juego a partir del diálogo y la

discusión con Bazin para ampliar, extender y rearmar la base fenomenológica de

su planteamiento.

Aquí llegamos a un punto importante, puesto que con Bazin no solo

se interrogan las proposiciones del cine moderno sino que reaparece la cuestión

ontológica. Quiero decir que este libro tiene la ambición de formular de nuevo,

aunque no directamente, la pregunta ¿Qué es el cine?, esa pregunta intimidadora

y, sin embargo, necesaria a cada época. Trata de responder de forma

ensayística, sin falsas totalizaciones ni doctrinas. En esta perspectiva, el

cine, para Arnau Vilaró, sería sobre todo el cine de una modernidad entendida

desde Francia –de Renoir a Leos Carax, Claire Denis o Catherine Breillat– con

la piedra angular de los cineastas de la Nouvelle Vague como núcleo: Godard,

Rohmer, Rivette, Resnais, Truffaut. En torno a ese tronco y a partir de él

brotan ramas y flores por todas partes. El libro hace de la relación, la

comparación, una metodología a la altura de su herramienta de exploración del

amor y sus figuras en el cine. Está tejido con múltiples hilos, de forma fina y

sutil, en una trama compleja y

luminosa. Algunos de uso común son revisitados a otra luz, entrelazados

con otros nada manoseados o poco esperados en esta historia, en la que podemos

encontrar a Rohmer junto a Eugène Green, a Marguerite Duras junto a Jean-Claude

Rousseau, Buñuel y Rivette, o Alain Resnais al lado de Guy Gilles; una historia

en la que oímos resonar los trazos de la canción construida con las harmonías y

disonancias de Jean Eustache, Jean-Claude Brisseau, Paul Vecchiali, Jacques

Doillon, Chantal Akerman y un larguísimo y frondoso etcétera.

El libro se configura como un mosaico constante de imágenes y

cineastas tomados al detalle, de perspectivas teóricas y fuentes

bibliográficas, de motivos y figuras, sin jamás recurrir al tópico o al

reflejo. Del mismo modo que el cine de la modernidad trabaja contra la

homologación o lo idéntico, el libro busca el otro, y en ese sentido también

hace cuerpo con su objeto moderno: su programa es el intento de acercamiento

entre dos imágenes, dos cosas, dos cineastas, dos secuencias, una imagen y una

idea, etc.

Hay que creer mucho en el cine y en las propias posibilidades para

poder hacer eso. El autor combina, en formas extremas, las virtudes del

cinéfilo y la erudición del académico. O quizás sea al revés. Este es su primer

volumen publicado y aún así, desde el inicio, marca un tono fuerte, entra en

escena con contundencia y ambición, sin petulancia pero con arrojo.

Arnau Vilaró formó parte de la primera y brillante generación de

alumnos del Máster de Cine y Audiovisual Contemporáneo de la Universidad Pompeu

Fabra, donde empezó a gestar el proyecto que luego se convertiría en una tesis

doctoral y ahora en libro. Se trata de una generación cuyos frutos empiezan a

ser visibles y que dará que hablar. Ya lo hace, de hecho, alrededor de la

revista Lumière, heredera de la

cinefilia exigente e inventiva, lugar de descubrimiento de cineastas y filmes

ignotos, plataforma activista en torno a ese cine que busca al “otro”.

En cuanto al texto que el lector tiene entre manos, se originó

como un núcleo irradiante alrededor de las relaciones entre la mirada y la

palabra en el proceso de figuración del amor en el cine moderno y a partir de

un trabajo genealógico que se retrotraía al funcionamiento del deseo en el amor

cortés. Todo ello con el concepto de “oscilante”, de Jean-Luc Nancy, como

herramienta principal. Era algo bueno y algo nuevo, merecedor de suscitar el

mayor entusiasmo. Había allí un ensayo precioso en ciernes, un volumen

referencial en vías de abrirse paso y una obra muy importante. Lo único que

convenía asegurar era que la ambición se mantuviera intacta; que la complejidad

del tejido no se convirtiera en un conjunto de nudos insalvables para el

lector; que persistiera la convicción de estar aportando algo trascendente para

la historiografía y la estética cinematográficas.

El godardiano primer título de trabajo, “Amor, bella

preocupación”, devino en “La caricia del cine”. El primero delata el objeto y

apunta una secreta intención enfocada a pensar en el cine algo así como los Fragmentos del discurso amoroso de

Roland Barthes. El segundo título, el definitivo, sitúa la centralidad

operativa de ese gesto fugaz, intencional, transitivo, relacional. Giorgio

Agamben, en un texto muy conocido que formó parte del decisivo primer número de

la revista Trafic –fundada

precisamente por Serge Daney–, dejó escrito que “el elemento del cine es el

gesto y no la imagen”. De ese modo la idea se entiende como constelación en que

los fenómenos se conciertan en un gesto. Tal es el movimiento de este libro,

que trabaja, como se ha dicho, por comparación y construyendo constelaciones de

cineastas en torno a series de relaciones dialécticas implicadas en el trabajo

de figuración, entre imagen y palabra, plano y contraplano, campo y fuera de

campo, continuidad y discontinuidad, realidad y representación, lo que es y lo

que se muestra.

La caricia es el motivo que permite orientar ese sistema de

relaciones y definir un movimiento puramente cinematográfico. También es

figura, aproximada, como toda figura, en tanto que acontecimiento, como

identidad vista desde el devenir, el dirigirse hacia o el recibir de. Arnau

Vilaró propone tomar como fundamento la obra de Emmanuel Lévinas y ver cómo

desde ahí el cine se define como una máquina erótica, en un amplio sentido, y

cómo se pueden observar los mecanismos que rigen, construyen, destruyen,

organizan y desorganizan ese dispositivo de aparición y desaparición del deseo.

En este sentido, la cifra secreta del cine sería la del montaje, la del montaje

profanador, una ética de la pluralidad insondable del rostro, de las lenguas,

de los gestos. Contra la totalización del uno, el infinito de cuerpos, rostros

y palabras resistentes y antiguos, que ponen en crisis y convocan lo impensado.

Ahí es donde reside el núcleo de la experiencia, centro incandescente destruido

por lo uno y lo mismo, que el cine aspira a reavivar en su relato. El deseo

como experiencia y la experiencia del deseo. El amor como contrapoder.

Pensamos el deseo como motor de la mirada: deseo exaltado, pulsión

escópica, amour fou, amor cortés,

amor platónico, anudamiento y destrucción de los cuerpos, orden de la

representación y desorden amoroso. El cine, su vehículo, sería, entonces, el

lugar de aparición de lo no visto, de lo apenas visto, de lo que insiste antes

de lo que existe, de lo que se revela: “Una inminencia que evoca la voluntad

inagotable de insistir que tiene lo real establece, entonces, el desorden. Abre

un espacio y un período de vértigo y discontinuidad que culminan comúnmente en

el miedo y el malestar, ese umbral de la angustia. Pues la angustia significa a

la vez presencia de una ausencia y la ausencia presente, la existencia

inexistente y la inexistencia de la existencia. En fin: la presencia invisible

de aquello que no está ahí”. (2) Lo que aquí se propone es abrir las imágenes y

pensarlas en su incierto contracampo, el otro, que en este libro es también el

lector.

De entre las intensas radiaciones de fondo que emana este libro se

percibe algo sustancial del lado de Rivette. El que fuera alma de la Nouvelle

Vague quizás también anima en secreto el pensamiento de una joven generación. L’Amour fou (1969), particularmente,

parece una película suma, un origen reconocido en sus efectos al que hay que

volver; por motivos evidentes en este caso. Rivette propulsa la idea del cine

como interrogación de una verdad de la obra en el tejido de las sombras

proyectadas o en el teatro fantasmagórico del mundo y, con frecuencia, esa

búsqueda la impulsa el amor. Escribe Jacques Aumont que el cine, desde los

inicios, resultó la encarnación perfecta del deambular indefinido del cuerpo y

la mirada del hombre moderno; una herramienta de encuentro permanente, pero de

poderes superiores a los de sus practicantes. (3) Y estamos abocados al

encuentro, precisamente porque estamos abocados al otro en su falta de

evidencia. El accidente, lo azaroso, es en efecto un fruto del encuentro

fortuito, pero solo se revela si hay circulación, movimiento. Rivette, dice

Aumont, parece uno de esos cineastas que orientan todo en su cine para hacer

posible ese tipo de encuentro (o para intentar evitarlo). En ese cuadro, resulta fascinante ver de qué modo las

instrucciones de uso para un rodaje totalmente improvisado, como en Out 1 (1971) o L’Amour fou –esos filmes faro, soñados por la posteridad– funcionan

como tensor dinámico de la cita con lo inesperado; por ejemplo, como en Out 1, película hecha sin guión pero con

brújula y mapa, los actores debían inventarse un contexto, una actividad, para

saber “quién deseaba encontrar a quién y, a partir de ahí, inyectar un poco de

ficción”. (4)

4. Citado en Siety, Emmanuel, “Quelques bêtes dans

la jungle : la rencontre dans les films de Jacques Rivette”, Aumont, Jacques (dir), op. cit., p.18.

En ese sentido importa mucho descubrir, tal como explica Emmanuel

Siety, el “esquema Don Quijote”

como uno de los armazones fuertes del cine de Rivette. Siety explica de qué

modo Rivette concibió Le Pont du Nord

(1981) como una relectura del clásico de Cervantes, hasta el punto de dar a

leer la obra a Bulle Ogier, que debía refigurar a Sancho Panza en el film.

Siety habla del complejo de Don Quijote como un deseo fulgurante, amoroso,

aventurero, de encuentro con lo real, que constantemente choca con la decepción

elusiva del espejismo ficticio. El amor cortés y la aventura caballeresca,

leídos por Arnau Vilaró a través de Eugène Green o Éric Rohmer, fueron

resituados en el Quijote a la luz moderna e inmanente de lo real, apenas aproximado

y entrevisto en el movimiento de su búsqueda entre los velos de la fantasía.

Rivette empuja el cine moderno desde la modernidad del Quijote reescribiendo el

movimiento, trabajando el mismo dispositivo; aquel que, de algún modo, alimenta

el discurso que propone este libro.

Después de Rivette, podríamos destacar el lugar que ocupa Alain

Resnais. Junto a Truffaut –el hombre que amaba a las mujeres–, estos nombres

alimentan la moral de la genealogía que informa en sordina estas páginas.

Rivette y Resnais, tal como vio Gilles Deleuze, son de algún modo los cineastas

que formaron la imagen del cine moderno en tanto que imagen-tiempo. De un lado,

las posturas del cuerpo y los estados del alma; del otro, los cristales de

tiempo. Cuerpo y tiempo, materia y memoria; Arnau Vilaró vuelve sobre ellos de

la mano de Deleuze, con quien

entabla un diálogo filosófico –es decir, pensando el cine desde las imágenes

entendidas como conceptos– para proseguir su cartografía de un cine moderno y

expandirla por vías diferentes o menos exploradas. Deleuze no aparece, por

tanto, como suele suceder, como muleta interpretativa, como apoyo conceptual,

sino que es un sistema para cuestionar y poner en discusión. El trabajo con

Deleuze es de una gran riqueza y muestra el nivel del libro que el lector tiene

entre manos. Quizás, entre las cosas que esconde y esconderá este texto, se

encuentra una crítica o una derivación posible de los escritos sobre cine de

Deleuze, particularmente de La

imagen-tiempo, ese volumen que ha admitido tantas perífrasis y tan pocas

prolongaciones o réplicas.

Lo que une a Deleuze, Lévinas, Jean-Luc Nancy y otros pensadores

que entran en liza en este libro es un determinado rechazo a los códigos

fijados, al sistema, a los ideales de representación. Es decir, su modo de

abrirse al otro no en relación de reciprocidad o de igualdad sino según los

modos de la disimetría, la tensión, el conflicto, el deseo desmedido, etc. En

esas condiciones, la ética solo puede residir en lo inagotablemente abierto,

plural, y así también ocurre en las imágenes que permite pensar. Ir hacia el

otro significa impurificar y esa debe ser la base: la modernidad como la

comunidad desobrada del cine y de los cineastas impuros.

Abrir las imágenes del modo en que lo hace Arnau Vilaró descubre

al lector, al espectador, una nueva manera de verlas, de leerlas, de

comprenderlas, de sentirlas. En ese sentido, las posibilidades mostradas por el

libro son infinitas y se pueden imaginar desde ahora otras vías reales. Una de

ellas pasaría por trabajar desde la escucha (5), donde ya no se trataría de

tocar, sino de oír, del oído del otro. Esta fenomenología de la escucha, que

conjugaría palabras, sonidos, ritmos, vibraciones, silencios, tonos, etc.,

permitiría pensar ya no desde la caricia, sino, quizás, desde el susurro, el

murmullo, el silencio.

Para acabar, volvamos por un momento a la compañía de Serge Daney,

que explicó tan claramente lo que supuso el cine moderno: su herencia, su

declive, su poso; es decir, el cosmos infinito cuyos cuerpos celestes se vuelven

a conjugar aquí en nuevas y preciosas constelaciones, en campos de fuerzas

remotos y desconocidos hasta el momento. Daney vio que el cineasta de posguerra

–el que aparece fundamentalmente en este libro– era un cineasta moral en el

sentido que filmaba situaciones que le permitían moralizar los gestos del

trabajo: gestos de montar, cortar, mostrar, ocultarse o acercarse. Este

imperativo ético, cifrado en las formas y figuraciones cinematográficas, nos

devuelve a Lévinas; el ir hacia el otro, acercarse a su rostro, tocarlo,

acariciarlo. El proyecto de la modernidad como reencuentro con lo humano

perdido. Lo tentativo en el acto de tentar, de ir a tientas, buscando. El cine

como lugar de encuentro, el deseo amoroso como motor, y la caricia como gesto

que cristaliza todo eso. He ahí lo que propone este libro necesario cuyas

páginas el lector está a punto de visitar.