COORDINADORES: MARIEL MANRIQUE - HERNÁN MARTURET

¿DÓNDE POSARÉ MIS PIES?

LA ARQUITECTURA DEL DESEO SEGÚN SOFÍA COPPOLA

POR MARIEL MANRIQUE / HERNÁN MARTURET

El objetivo de este texto es analizar la trilogía cinematográfica dirigida por Sofía Coppola integrada por Las vírgenes suicidas (The Virgin Suicides, 1999), Lost in Translation (2003) y María Antonieta (Marie Antoinette, 2006), en el orden cronológico de los contextos históricos de cada una de tales películas.

Consideramos dicha trilogía un “corpus” fílmico atravesado por un mismo núcleo temático (la circulación del deseo en dos mundos que se dan la espalda, en dos mundos intersectados y en un mundo en “estado de flotación”), desarrollado en los diversos contextos históricos antes referidos: la decadencia monárquica en la Francia pre-revolucionaria, el puritanismo norteamericano frente a la contracultura de la década del ’60 y la gran metrópoli posmoderna.

Primera Parte: Los corredores de un palacio son interminables.

María Antonieta no soñaba con ser princesa. Nació siéndolo. Fue una extranjera por partida triple: por el título de nobleza tatuado en su sangre, por su traslado de Viena a París en razón de un matrimonio concertado y porque vivió en una pecera deluxe ajena al mundo de la opresión monárquica que terminaría arrasando su propio mundo. Esos dos mundos jamás dialogaron.

La opresión monárquica que experimentó María Antonieta no fue la del hambre sino la del corsé. El hambre no lo imaginó ni supo que existía. Sofía C. no eligió rodar la realidad hambrienta que desembocó en la Revolución Francesa sino los placeres efímeros y los protocolos inflexibles de esa burbuja rococó bautizada Palacio de Versailles, a la que María Antonieta llegó sin escalas desde los fastos vieneses del distrito imperial de Hofburg y el palacio de Schönbrunn.

En la primera escena de María Antonieta, una niña de pelo revuelto duerme con su perrito. En el trayecto hacia Versailles, con el cachorro apretado contra su pecho, pega su cara a los cristales del carruaje, como cualquier niña la pegaría a los cristales de un ómnibus o un tren. Al pisar Versailles, le arrebatan su “equipo de identidad” para iniciarla en el rol de futura esposa del rey de Francia: le quitan su perrito, la despojan de la vestimenta que lleva puesta, le recogen el pelo y le calzan un sombrero encantador.

Sí, María Antonieta es un film de exuberante y abrumadora superficie, donde las apariencias y las formas lo son todo. En la cornisa entre el kitsch y la exquisitez, lo que Sofía C. exhibe impúdicamente hasta en sus más mínimos detalles (las cintas del calzado o las curvas de los bombones) revela, por contraste, lo que María Antonieta nunca vio. Las sedas, terciopelos y brocatos, esa paleta inagotable de texturas salidas de la mano experta de la vestuarista Milena Canonero, simultáneamente niegan y muestran (en un fuera de campo permanente) la miseria de los arrabales de París. Detrás de la patisserie como diminuta obra de arte, las perlas, las plumas y los innumerables pares de zapatos, se gestan las coordenadas del derrumbe.

En su entrega sin red a la seducción de los sentidos, el film, concebido como una arrolladora experiencia sensorial, se da inclusive el lujo de prescindir prácticamente de la palabra: su gramática es la del ceremonial, los abanicos, las danzas cortesanas y las máscaras escogidas para ingresar a los bailes de disfraces; está escrita de antemano y se obedece mecánicamente.

Mediante zapatos signé Manolo Blahnik (entre los que asoman, en una toma fugaz, unas zapatillas Converse) y una banda de sonido que hermana los acordes barrocos de François Couperin y Jean-Philippe Rameau con el punk de Siouxsie & The Banshees y el post-punk electrónico de The Cure y New Order, Sofía C. juega deliberadamente con esa desconcertante introducción en el pasado de los elementos del presente.

La elección de la música “moderna” no es casual: mientras los aristócratas bailan despreocupadamente, Siouxsie aúlla su Hong Kong Garden (single de 1978, con una mujer vendada como una momia en la portada), con “harmful elements in the air/symbols clashing everywhere… junk floats on polluted water/an old custom to sell your daugher” (elementos dañinos en el aire/símbolos que se estrellan en todas partes… la basura flota en el agua contaminada/es una vieja costumbre vender a tu hija…).

El “antifaz” utilizado por María Antonieta para ocultarse y descubrir a su amante entre los invitados a una fiesta “prohibida” evoca instantáneamente tanto la banda que atraviesa los ojos de Daryl Hannah encarnando a la replicante Pris en Blade Runner (Ridley Scott, 1982) como a los de Michael Stipe empuñando el micrófono en los conciertos de R.E.M.

Las tomas remiten a las viñetas en las que se mueven los superhéroes del cómic (la propia Sofía C. declaró haberse imaginado a The Green Hornet cuando vistió de verde a la duquesa de Palignac para el baile de disfraces) o las fotografías de las revistas de moda (de hecho, Annie Leibovitz fotografió para la edición de septiembre de 2006 de Vogue nuevas “escenas” del film).

Ese recurso no es un signo de vacuidad ni un guiño paródico gratuito de linaje cool, sino un mecanismo de interpelación del espectador (“¿en qué mundo estoy encerrado?” “¿qué mundo no estoy viendo?”) y de identificación del carácter atemporal de ciertas conductas palaciegas: el hedonismo teen y la alegría ingenua que no se hace preguntas. La danza de los minuetos, gigas y zarabandas, esas fêtes galantes convertidas en género pictórico, son el equivalente del divertimento inconsciente en la discoteca contemporánea.

María Antonieta le murmura a su esposo, otro niño extraviado, que son demasiado jóvenes para reinar. Y, en sentido literal, se chupa el dedo que hunde en tortas descomunales y tiene la cabeza llena de pajaritos, por dentro y también por fuera, multiplicados en los pajaritos de juguete que los peluqueros del reino aplican artísticamente en sus alucinadas pelucas verticales.

La imbricación del presente en el derrotero versallesco del Ancien Régime, mediante la manipulación de objetos y partituras, fusiona fluidamente la estética desinhibida y luminosa del movimiento rococó con las producciones pop de la factoría Warhol, en su variante “cono de sorbete”.

La María Antonieta concebida por Sofía C. bien podría hamacarse muerta de risa en El columpio de Jean Honoré Fragonard (1767), abriendo sus delicadísimas piernas para que un pretendiente se abisme en sus bragas, o estamparse serial y gélidamente como una Marilyn.

Como una diva de cine, María Antonieta tiene destino de símbolo vaciado de contenido: de algún modo, cualquier otra mujer podría estar en su lugar, en el que sólo se requiere la repetición de ciertos usos y costumbres, y, de algún otro modo, nadie sino ella podría ocuparlo, considerando su carácter de “elegida”.

María Antonieta no es una mujer (que se casa cándidamente con apenas 14 años con un Delfín que la tortura en el lecho con interminables disquisiciones sobre el origen del cerrojo mecánico) sino un ícono: es el poder monárquico con faldas.

El pueblo que le pide un hijo varón para asegurar la ocupación del trono es el mismo que termina decapitándola. María Antonieta es una cabeza a la que le colocaron un cerrojo monumental: una cabeza que porta una corona o se cuelga en la punta de la picota, según las circunstancias.

Su cuerpo, una mera incubadora de descendientes, ha sido anulado en tanto objeto de deseo y máquina deseante. En cuanto puede, María Antonieta se encuentra furtivamente con un amante o se fuga a respirar la naturaleza y a recrearla en miniatura en su Hameau. Ese paraíso privado, ese antídoto contra el tedio de la etiqueta y los deberes maritales donde se reúne con su círculo áulico de cortesanas y amigos a “jugar” a la vida campestre.

No se trata sólo de integrar el presente al pasado sino del hecho de que el pasado prefigura el presente: el Hameau de la reina es un precursor de los modernos parques temáticos que simulan realidades alternativas al agobio de la cotidianeidad.

La naturaleza pareciera ser la única aliada de María Antonieta. Cuando Sofía C. la acerca al césped y a las flores en las panorámicas majestuosas fotografiadas por Lance Acord, rodadas con la cámara al hombro, o la filma jugando con sus hijos, la reina deja de ser una muñeca a cuerda para recuperar su carnadura. Esas tomas en exteriores permiten respirar y funcionan, con su despojamiento absoluto de rituales, como válvulas de escape frente a la inexorable representación de un papel asignado ab initio. “Esto es ridículo”, dice una María Antonieta-niña al arribar al palacio. “Esto es Versailles”, es la lapidaria explicación.

No hay tocados como torres ni lazos que apresen el tórax en las zonas recónditas de los jardines. La superabundancia de decorados artificiales, saturados de rosa chicle, amarillo rabioso y celestes y verdes pasteles, cede ante la hermosura tibia y desnuda de la hierba.

Aún en esos momentos, María Antonieta no cruza el perímetro que le ha sido marcado. Esas huidas hacia el árbol y el agua, que pueden incluir un amante, son travesuras “permitidas” en el marco de un deseo estrictamente supervisado por el orden monárquico. La mano impiadosa de la organización imperial patrulla la mano de la reina.

El confinamiento jalonado por actividades programadas, incluidas las “transgresiones” de María Antonieta, se experimenta como una vida en sentido circular, donde se ha amputado la noción de “novedad” (inherente a la “contingencia” típica del mundo moderno que asaltará Versailles) y, la libertad, por obra y gracia de dicha amputación, ha sido abolida.

Por eso María Antonieta es reina desde el primero hasta el último de sus días. Por eso María Antonieta no crece y se perpetúa en la adolescencia. Tiene muchísimos sombreros y vestidos que tarde o temprano tendrá que ponerse o le pondrán, aunque no quiera. Innumerables lociones y cosméticos que fatalmente deberá aplicarse o le aplicarán, transformándola. El exceso no logra cubrir y sosegar la magnitud de la mutilación ejercida. Versailles no sólo es ridículo: Versailles es una cárcel a la que intentará sacarle el mejor partido, gastando el dinero público sin preocuparse por saber de dónde sale.

Los retratistas de la época satisfacen a sus retratados: les devuelven la imagen de lo que desean ver. Pero quizá el único retrato de María Antonieta que le haga justicia no sea alguno de los múltiples que le prodigó su pintora favorita (Elizabeth Vigée Lebrun -autora de María Antonieta con una rosa, 1783-, premiada con el ingreso a la Academia de Bellas Artes y luego condenada a deambular en un exilio de más de una década por distintas capitales de Europa, entre las ruinas de los viejos imperios) sino el que la muestra como una niña de siete años de edad con aires de autómata y atributos dignos de una adultez anticipada, pintado por Martin van der Meytens en 1762.

En La inglesa y el duque (L’anglaise et le Duc, Eric Rohmer, 2001), rodada íntegramente en estudios, los aristócratas de Eric Rohmer circulaban por una París reconstruida electrónicamente a partir de decorados pintados por el artista plástico Jean-Baptiste Marot.

Esa París no existe (ni siquiera pintada) para la María Antonieta de Sofía C.: ella pisa un mundo sin punto de contacto con el mundo de la ciudad y con los acontecimientos que desde esa misma ciudad irrumpirán en Versailles para destrozarlo. La reina podría marearse sobre un columpio de Fragonard pero su existencia, delimitada por los manuales del régimen, no concibe los adustos y desolados interiores de Jean Baptiste Chardin (como este bodegón de 1739 o su “regreso del mercado” pintado en 1738).

Como Rohmer con su aristócrata británica Grace Elliott, amante del Duque de Orléans, Sofía C. opta por el punto de vista subjetivo para narrar la Historia: es la historia (con minúsculas) de una mujer-niña la que habla.

Una sensación de “desajuste” recorre todo el film. María Antonieta no sólo es “La Austríaca” para los buitres intrigantes de la corte que ansían verla desaparecer. Su propia liviandad parece estar a punto de devorarla. Y, aunque sus pies finamente calzados se apoyen sobre los pisos refulgentes del palacio, uno teme que, como un castillo de naipes, ese palacio se tambalee y caiga en cualquier momento. Los naipes son una presencia recurrente en la película, como parte de los juegos de azar que entretienen a la reina, en un contexto de predestinación que, paradójicamente, deroga la rueda de la fortuna.

Ese “desajuste” es obra de la cámara y la puesta en escena de Sofía C. y no de nuestro conocimiento del final de la historia: es obra de la opulencia hipertrofiada que, mimada por la lente hasta en sus bordes y pliegues expuestos en primerísimo primer plano, hace aflorar mentalmente, por presión y reacción, la amenaza de lo “no visto”.

El final es abrupto, como la irrupción de la realidad para quien no la ha intuido: una muchedumbre enardecida, una reina que se asoma al balcón y se inclina en un último gesto ambivalente, una alcoba hecha pedazos y un carruaje que se lleva a María Antonieta, despidiéndose de una luz de ensueño, hacia el extremo exasperado de la Historia cuya otra mitad jamás imaginó: el cadalso y el filo de la guillotina.

Los corredores de un palacio son interminables. Como en las cárceles, de ellos no se sale sin expiar el delito.

Nota: Marie Antoinette está basada en la biografía escrita por Antonia Fraser, titulada Marie Antoinette - The Journey, Anchor Books, New York, 2002. Antonia Fraser afirma en su texto: “María Antonieta salió de un mundo insoportable sobre el que no tenía control … para entrar en otro”.

Segunda Parte: El tejado de una casa no tiene paredes.

El primer mandamiento bíblico no sólo debiera obligarnos a amar a nuestro prójimo, sino advertirnos que jamás llegaremos a conocerlo. Amamos fantasmas. Proyecciones en el espacio semejantes a la inasible Faustine de La invención de Morel (Adolfo Bioy Casares, 1940), hija de una máquina oculta alimentada por el flujo constante de las mareas.

Las cinco angelicales hermanas Lisbon de Las Vírgenes Suicidas (en un arco que va desde los 13 a los 17 años) declinan a Faustine en la memoria de quienes las rondaron desesperadamente, intentando armar el puzzle que las acercara, detuviera y explicase la razón de sus muertes obstinadas, que se inician con el frustrado corte de venas de Cecilia, la menor, y su determinación exitosa de arrojarse al vacío desde una de las ventanas de la casa paterna.

El film es un flashback narrado por la voz en off perteneciente a un integrante del grupo de cuatro muchachos fascinados por el “enigma” de las hermanas Lisbon. No sabemos quién narra. No importa. Esa única voz recoge las voces de un coro griego irremisiblemente excluido de la intimidad de cinco heroínas trágicas adolescentes, que contempla a distancia la destrucción de un quinteto purísimo que parece tenerlo “todo” por delante, menos la libertad familiar que le permita adueñarse de ese “todo”.

Como en María Antonieta, las chicas Lisbon viven una historia épica desarrollada en un contexto donde las cartas ya fueron echadas. A diferencia de María Antonieta, Cecilia, Mary, Bonnie, Therese y Lux Lisbon están a caballo entre dos mundos en pugna acelerada y con un pie en cada uno de ellos, una postura que no puede sino terminar por deshacer a quien la intenta.

Si María Antonieta ignoraba por completo el mundo que derrumbaría Versailles y hacía de Versailles su cárcel de lujo, las Lisbon están partidas al medio. Escindidas entre la idílica pastoral de un suburbio bucólico de Detroit y la eclosión de la contracultura sesentista del siglo pasado, encarnada en el feminismo, el festival de Woodstock, la reivindicación de los derechos de los negros por los Black Panthers, el Aullido beatnik de Allen Ginsberg, la psicodelia y la lírica de la carretera en fuga del control institucional.

Esa fuga incluye el alejamiento del ala sobreprotectora de papá y mamá Lisbon, un auténtico radar bifronte: uno con sus gruesas gafas de matemático ante la pizarra y otra con su admonitorio crucifijo sobre el pecho cubierto, crucifijo que se duplica y agiganta en el cuarto juvenil compartido y al que las hermanas le han colgado, en un gesto de hartazgo y modesta rebelión, un corpiño color rosa chicle.

Mamá Lisbon no muestra un centímetro de piel y papá Lisbon se interesa por la fotosíntesis, mientras crían y nutren con guante de cirujano el suicidio encadenado de sus hijas. Son el paradigma in extremis del puritanismo norteamericano heredero de la ética protestante, que mixtura el trabajo, la frugalidad y el pragmatismo de Benjamin Franklin con el celo moral intenso del clérigo Jonathan Edwards.

Tal como describe Daniel Bell (Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza Editorial, Madrid, 1994), Franklin inventó una estufa, fundó un hospital, pavimentó calles y organizó una fuerza policial urbana porque eran “útiles” y Edwards batalló desde el púlpito para evitar la emergencia de una comunidad de pecadores que atrajera la cólera divina. Ambos fueron el emblema de la disciplina frente al impulso. En la película, el matrimonio Lisbon construido por Sofía C. opera como el arquetipo de la mentalidad pastoral pintada por Grant Wood en la emblemática American Gothic (1930).

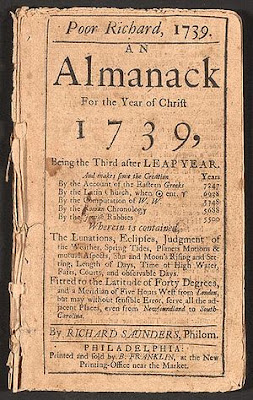

El Poor Richard’s Almanack, best-seller publicado anualmente por Franklin desde 1732 a 1758 con una vocación totalizadora tal como para ambicionar desde la orientación pedagógica de la vida cotidiana hasta la predicción de la conducta de los cuerpos celestes (v.gr.: inclusión de máximas, aforismos y proverbios conjuntamente con ejercicios matemáticos, predicciones astrológicas y disquisiciones sobre astronomía) puede considerarse un inventario del credo de los padres fundadores de América. Franklin escribe en la senda de Thomas Jefferson, John Adams y Alexander Paine, para anticiparse al exorcismo de males como el del Young Goodman Brown (1835) de Nathaniel Hawthorne, con su misa negra en los bosques de Salem y su iniciación en el morbo del pecado, y su adúltera, condenada y estigmatizada Hester Prynne de The Scarlet Letter (1850).

Nada más alejado de este estricto almanaque doctrinario que los poemas románticos de Lord Byron transcriptos con amorosa caligrafía por Cecilia Lisbon en su diario íntimo, poblado de dibujos y cándidas estampas de la naturaleza.

Sofía C. practica una antropología caligráfica que enfrenta el férreo y abstraído “almanaque” familiar (con las ecuaciones matemáticas de papá, sus horas inertes frente al televisor y los rituales domésticos de mamá paseándose entre objetos dignos de una naturaleza muerta) con los garabatos soñadores que suelen trazarse en los cuadernos escolares, evocados y dispersos como “señaladores” del film:

Las chicas Lisbon, parafraseando aquella vieja canción de Cyndi Lauper, quieren, como María Antonieta, divertirse. No les tocó el confinamiento monárquico de Versailles sino la jaula de hierro de una dogmática familia americana, atrincherada en sus prácticas “limpias” de todo lo que huela a la temible trinidad “revolucionaria” del sexo, las drogas y el rock’n roll, incluidas las inocentes fiestas colegiales que pueden encender en las “buenas hijas” la mecha de la revuelta.

Esas fiestas equivalen a las danzas versallescas de María Antonieta; el corpiño rosa chicle reduciendo a la categoría de perchero el crucifijo que gobierna el cuarto de las chicas recuerda las bacanales de confituras, predominantemente rosa chicle, de la reina; y el efímero affair de Lux Lisbon con Trip Fontaine (el sex-symbol del colegio) puede hermanarse con los amoríos clandestinos de María Antonieta con el conde Fersen. La diferencia radical estriba en que la reina se escapa adentro de la jurisdicción marcada del palacio y sus huidas son huidas consentidas y programadas, mientras las Lisbon se desplazan a un afuera que confronta el mundo de sus padres y amenaza con hacer explotar sus cimientos.

Mientras María Antonieta juega bajo supervisión y de espaldas a un mundo que ignora, las Lisbon pisan dos mundos paralelos en intersección hirviente y comienzan a explorar, a tientas, un “almanaque” alternativo tan totalizador como el de Franklin pero de signo ideológico inverso.

Cuando María Antonieta regresa a la rutina palaciega luego de sus incursiones “prohibidas”, retorna al cumplimiento de sus obligaciones tal como se ha marchado. Hemos dicho que María Antonieta es un símbolo siempre idéntico a sí mismo y una muñeca que hiberna sustraída al riesgo de la “novedad”, en un tiempo con forma de círculo.

Las Lisbon, por el contrario, vuelven a casa contaminadas por un veneno contra el que no hay antídoto posible: el veneno de una fase, irreversible como todas, de la modernidad, que las hará crecer y desarrollarse como sujetos. El antro familiar, con su repertorio de tradiciones “duras”, las atrofia y asfixia; el “afuera” las seduce y transforma. Y sus padres lo saben.

Ya en los inicios del S. XX, jóvenes estudiantes de Harvard como Walter Lipmann, John Reed y Harold Stearns, lectores de Marx y Freud, se proclamaban cosmopolitas y abogaban por un hedonismo que incluía la libertad sexual.

El “afuera” que pisan las Lisbon es, en la década de los ’70 de ese siglo, un cabinet particulier desinhibido que, de la mano del automóvil, la radio, el cine y el crédito que alienta el consumo masivo, clausura la postergación del placer, rompe con los viejos tabúes y se infiltra en el propio hogar (bajo la forma, por ejemplo, del chicle y los cigarrillos de Lux y los discos de vinilo de sus hermanas), instalando la fisura de los placeres “inútiles” que no podrá sellarse. En 1970, la revista Playboy vendió seis millones de ejemplares.

No se trata de un mero cambio en las características del modo de producción capitalista (en tránsito desde el modelo puritano hacia el hedonista) ni de la irrupción de nuevas estrategias de consumo y domesticación social. Si así fuera, se perdería de vista un núcleo central del film: el desarrollo de las Lisbon como sujetos que desean participar de un mundo moderno infinitamente más libertario y tolerante que el de sus mayores, que las empuja a crecer y quieren hacer suyo. Las Lisbon no se resignan al rol de personajes pasivos de una historia escrita por el “almanaque” puritano (como María Antonieta lo fue del “almanaque” monárquico): se mueven como sujetos activos que “hacen” la historia, en sentido individual y social.

Es en este sentido que las hermanas Lisbon difieren de las virginales pupilas del estricto instituto Appleyard retratadas en Picnic at Hanging Rock (Picnic en las rocas colgantes, Peter Weir, 1975), usualmente citado en las reseñas de la película. Hanging Rock es un mundo “otro”, circunscripto a la naturaleza salvaje que siempre ha estado y estará allí, para simbolizar la sexualidad reprimida por la moral victoriana y devorar misteriosamente a las adolescentes que se internan en su geología “genital” o devolverlas vestidas de rojo (es decir, con el himen roto).

La pérdida de la virginidad de las Lisbon no puede leerse sólo en clave sexual: es todo un “mundo de la vida” el que se derrumba fatalmente, para ser sustituido por un mundo nuevo.

María Antonieta jamás desciende de un mismo carruaje y contempla un paisaje perpetuo de diorama, como una reclusa solitaria en cautiverio. Las Lisbon trepan, alegremente acompañadas, a un automóvil cuyo combustible vital es la excitación de la aventura.

Abundan los calificativos que definen la atmósfera de Las Vírgenes Suicidas como “onírica”, “lánguida”, “envolvente”, “hipnótica” o “etérea”. Son adjetivos justos y, al mismo tiempo, falsos, porque esa languidez de ensueño encubre la potencia arrasadora de un deseo que puja por encontrar su cauce.

La dirección artística de Jon Goulding recurre a deliberados efectos especiales (las sobreimpresiones, la difuminación, la iluminación otoñal y los colores suaves) en una estética tributaria de las fotografías del estadounidense David Hamilton que oficiaron de posters setentistas en cientos de cuartos púberes, hasta que Hamilton fue acusado a fines de los ’90 de pornógrafo infantil por sus retratos de mujeres-niñas semidesnudas y decidió radicarse en Francia, para continuar practicando su softporn en las playas de Saint Tropez o las Islas Maldivas.

Niñas de David Hamilton

Bonnie y Lux Lisbon

Pero las Lisbon destilan el erotismo propio de la virginidad sin necesidad de quitarse la ropa. Sin desnudarlas como a las ninfas preferentemente suecas, rubias y tersas de Hamilton, Edward Lachman las fotografió abrazándose para protegerse del encarcelamiento impuesto por sus padres, en una habitación repleta de muñecas y animalitos de peluche en tensa convivencia con el rouge y la ropa interior.

Interior de David Hamilton

Interior en Las vírgenes suicidas

Lux, particularmente, es una Lolita que parece buscar, como la Dolores Hazle de Nabokov (que llega, como máximo, a mostrarse en bikini), un hombre rendido a su pies que le pinte las uñas de colorado. Lux interpela con la mirada, es la hermana cuyos ojos nunca se posan en el fuera de campo y será la que rompa el mandato de regresar temprano de la fiesta, desencadenando su propia reclusión y la de sus hermanas.

La estética-Lisbon fusiona la inocencia perdida (¿cómo podrían conservarla las hermanas Lisbon habiendo vivido el suicidio de su hermana menor?) y la sexualidad que, en Lux, estallará a pleno.

Mientras la inocencia perdida remite a la Arcadia añorada por los prerrafaelistas y Cecilia Lisbon, naufragando en su sangre, bien podría ser la Ofelia que flota en las aguas pintadas en 1852 por John Everett Millais (“flota lentamente … como un gran lirio”, en palabras de Rimbaud), la urgencia carnal de Lux se vincula directamente con la voladura de los códigos sexuales y el hedonismo que socavará la moral de los suburbios, retratada por otro Hamilton, de filiación pop y nacionalidad inglesa, dos décadas antes de la tragedia de los Lisbon (Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?, Richard Hamilton, 1956).

Como la Ofelia de Shakespeare y María Antonieta, las Lisbon parecen liberarse y reconocerse en su contacto con la naturaleza. Su Hameau no es una reconstrucción de un mundo idílico dentro de la casa ni una sucesión de jardines geométricamente planificados al milímetro según las costumbres de la Francia monárquica del S. XVIII, sino una naturaleza “blanda”, desordenada y azarosa, que les permite olvidarse (como a las reinas) de sus uniformes.

Paradójicamente, María Antonieta se fuga para tener sexo prohibido a las zonas alejadas y no domesticadas de los jardines reales, mientras Lux debuta sexualmente con Trip Fontaine sobre el prolijo césped de un estadio deportivo. Bajo distintas formas, el tándem goce-naturaleza persiste en los dos films.

Lux y Trip son elegidos los reyes de la fiesta. Lux porta, como María Antonieta, una corona, pero de brillo apócrifo de cotillón. Mientras el conde Hesner acompaña a la reina de Francia hasta el final del acto, Trip abandona a Lux en el estadio, inmediatamente después del coito. El halo de romanticismo se ha hecho trizas y Lux enfrenta sola el amanecer.

Sofía C. entrega, en su debut, un film que, como María Antonieta, es pura superficie impura (los antónimos son aquí válidos al extremo). El mundo “hacia fuera” de María Antonieta oculta el mundo pre-revolucionario con el que no dialoga. El mundo sensorial de las hermanas Lisbon es un mundo mixto y contaminado: en el hogar ultraconservador se filtran los “males” de la sociedad moderna y esos “males”, que las oxigenan y entusiasman, se gozan bajo la amenaza del castigo doméstico, que las torturará hasta suicidarlas.

Porque la casa-Lisbon es, en verdad, uno de los “buques suicidantes” que describiera Horacio Quiroga en el cuento homónimo, incluido en sus Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte (1917). Como los navegantes de esos buques, gigantescos esqueletos abandonados a la deriva que se deshacen progresivamente mientras sus tripulantes se arrojan por la borda, la casa-Lisbon empuja a morir a todo aquel que intente luchar contra la muerte (el único que logra salvarse, para contarlo en el cuento de Quiroga, es el que aceptó naturalmente su destino; los únicos que sobreviven, en la casa-Lisbon, son los padres que, calcificados en su simulacro de vida, continúan ejecutando maquinalmente sus rutinas).

Las hermanas, secuestradas y arrancadas del colegio por tiempo indefinido luego de que Lux volviera a casa transgrediendo el horario pautado, intentan violar el toque de queda mediante una estrategia de comunicación con el “exterior”, representado por los cuatro adolescentes que, años más tarde, se empeñarán en reconstruir su historia.

La estrategia consiste en comunicarse mediante señales de luces, similares a las bengalas que arrojan los náufragos, que bien podrían ser las señales de los marineros atrapados en ese “buque suicidante” que es la casa-Lisbon. En las cartas de contrabando que indican a qué hora aparecerá la señal, Sofía C. retorna a la esmerada y diáfana caligrafía escolar en plano-detalle, rodeada, esta vez, de figuritas de un corazón, una flor abierta y mariposas de colores. Mariposas enviadas en secreto desde el cautiverio.

El recurso restante es dejar sonar una canción cuando los chicos llaman por teléfono. La música es, en este caso, un mecanismo de resistencia. Como en todas las películas de Sofía C., no irrumpe de modo “incidental”; está investida del estatuto de un personaje autónomo. Del mismo modo que en María Antonieta, el soundtrack no es la obra de un DJ que pincha aleatoriamente sus bandejas, sino una elección artesanal que genera múltiples y consistentes ondas expansivas.

Junto a música de la época (Heart y 10CC, un auténtico peligro para la dictadura de los Lisbon, que a lo único que atinan, como toda dictadura que se precie, es al encarcelamiento y la destrucción de las influencias “corruptoras” - en este caso, los vinilos), Sofia “tiñe” procrónicamente su película con la música electrónica de Air, tan tierna, perturbadora y elusiva como el fuero interno de las hijas castigadas.

Para María Antonieta, el castigo es la decapitación. El guillotinamiento de una cabeza únicamente consciente del mundo-Versailles, instalada en una burbuja impenetrable y ajena a lo que sucede “del otro lado”. Para las hermanas Lisbon, es pasar “al otro lado” lo que implica, automáticamente, su transformación como criaturas y la penitencia inmediata y a rajatabla de sus padres, anclados en el mundo opresivo del puritanismo infectado por un cambio social que nada ni nadie podrá parar.

Durante las noches de encierro, Lux Lisbon escapa al tejado de la casa para tener sexo con quien sea. No es, como Cecilia, la Ofelia shakesperiana que pintaron ahogada los prerrafaelistas, modelada por esa musa fatal llamada Lizzie Siddal, idolatrada en La Ghirlandata (1873) por Dante Gabriel Rossetti y amada por la hermandad prerrafaelista entera. Es una Lizzie Siddal de carne y hueso, aquella joven suicida por sobredosis de láudano, que regresa para encandilar a la cofradía de los adolescentes del barrio.

La erosión de los viejos valores se materializa encarnizándose inclusive con la propia estructura física de la casa-Lisbon: se ensucia, se corroe, se desintegra. Está viniéndose abajo. Las Vírgenes Suicidas es un disparador de preguntas para el coro representado por esa voz en off que nos cuenta la historia y nos incluye, definitivamente, como coreutas. Para una pregunta, al menos, podemos conjeturar una respuesta: el matrimonio Lisbon seguramente no votó a John Kennedy.

Para el resto de los interrogantes, Sofía C. nos cuenta la historia engarzando sus puntos nodales y calla. Sofía calla. No le interesa la indagación psicoanalítica (que muestra brevemente y clausura con una bofetada verbal de Cecilia al psicólogo de turno: “está claro que usted nunca ha sido una niña de trece años”, un eco infantil del Paul Nizan que afirmara en 1931 en Aden, Arabie “tenía veinte años y no permitiré que nadie diga que es la edad más bella de la vida”) ni la crónica periodística de los hechos (cuya cobertura sensacionalista muestra como un ruido televisivo de fondo).

La pastoral impuesta a las hermanas Lisbon escondía un infierno. La única salida permitida por sus padres mientras cumplían condena buscó la protección del viejo árbol de la infancia, enfermo y a punto de ser talado.

Ese árbol ya había caído sin remedio y la escapatoria final de las hermanas fue un pacto suicida: Mary metió su cabeza en el horno, Bonnie se ahorcó en el sótano, Therese se tragó una sobredosis de somníferos y Lux, la beligerante Lux que se fugaba al tejado para escapar de paredes convertidas en murallas, se encerró a oscuras en el automóvil paterno, lo puso en marcha y se asfixió deliberadamente con monóxido de carbono.

Nota: Las Vírgenes Suicidas está basada en la novela homónima de Jeffrey Eugenides publicada en 1993. Dice el párrafo final de la novela, dicen los hombres que fueron los chicos que adoraron de lejos a las hermanas Lisbon: “It didn’t matter in the end how old they had been, or that they were girls, but only that we had loved them, and that they hadn’t heard us calling … calling them out of those rooms where they went to be alone for all time, alone in suicide, which is deeper than death, and where we will never find the pieces to put them back together”. (“No importaba en el fondo la edad que habían tenido, o que fueran niñas, sino exclusivamente el hecho de que nosotros las habíamos amado y ellas no nos habían escuchado llamándolas… llamándolas para que salieran de esas habitaciones a las que se dirigieron para estar todo el tiempo solas, solas en el suicidio, que es más profundo que la muerte, y donde nosotros jamás encontraríamos las piezas para reconstruirlas”).

Tercera parte: Mi habitación de hotel flota en el aire.

No tenemos un Dios que corone a un rey por voluntad divina. No tenemos Dios. No tenemos padres monumentales como rocas, que cartografíen al pie de la cuna nuestra trayectoria de muñecos a cuerda, ni padres aterrados que nos sobreprotejan hasta la asfixia, modelando el horror que acabará por triturar la foto de la aparente familia perfecta. No tenemos padres.

Los hijos mayores se retiran a bordar su vida. Los hijos por venir son hijos atrapados en nuestro porvenir puesto en suspenso. No tenemos hijos. Es la hora de la orfandad. Porque no hay padres atrás, no hay hijos adelante.

Estamos solos en la gran ciudad, rodeados de anónimos transeúntes, bombardeados por un ejército de refinados estímulos reciclables.

Maria Antonieta y su madre-estratega

La mentirosa felicidad de la familia Lisbon

Artículos, ensayos y estadísticas. Bibliotecas gastadas, languidecientes o deshechas, por el uso, la desidia o el fuego. Historias clínicas, agendas personales y cuadernos de apuntes. Fotocopias. Expedientes judiciales, archivos y prontuarios. Enciclopedias, manuales y cartografías. Pizarras y carteles. Invitaciones a bodas y bautismos. Obituarios.

Incontables palabras para anudar y convertir en soga, de trapecio o de horca. Toneladas de palabras vaciadas y vacías. Extenuación del verbo en conjugaciones oportunistas de ocasión. Cascadas de palabras sordas, aplanadas y rígidas. Run-run y música de fondo en la sala del dentista, la radio descompuesta sin arreglo o una tecla trabada en la pista de un disco.

Leds y pantallas líquidas, tecnología en tercera dimensión. Noches de pirotecnia publicitaria. Una ciudad-bazar, que fomenta el tedio y alimenta el deseo del fetiche efímero. Las ciudades son intercambiables. No hay novedad que sacie el aburrimiento en el parque del kitsch.

No hay épica. No hay decapitación ni pacto suicida. No hay un mundo a nuestras espaldas ni tampoco dos mundo en conflicto. Hay un mundo supuestamente globalizado y en red, que no alcanza a sostener nuestra intemperie. Deambulamos en estado de flotación.

El Palacio de Invierno es una atracción turística. La historia se deshace y yuxtapone aceleradamente imágenes fragmentarias, en un mosaico vívido e inconexo. Nos empuja hacia arriba en arquitectónicos prodigios y tensiones al límite de la ingeniería mecánica. Se multiplican las iglesias abiertas las 24 horas del día. La gente no se arrodilla a confesar sus pecados. Busca a alguien con quien poder hablar.

No hay palabra ni imagen a la que asirse en el bosque electrónico. Esto es Tokio, el epítome de cualquier metrópoli contemporánea donde aterrizan Bob, un actor decadente convocado a filmar la publicidad de un whisky, y Charlotte, una licenciada en filosofía egresada de Yale y treinta años menor, recién casada con un fotógrafo de moda al que acompaña al otro extremo del mundo para confirmar que “convive” (un modo de decir) con una figura ausente.

“No sé con quién me he casado”, confiesa telefónicamente a su familia sin ser asistida. Bob, por su parte, ha ingresado en la fase de la indiferencia matrimonial consensuada, donde el punto de contacto en el páramo del desgaste es, por ejemplo, el acuerdo sobre el color de una nueva moqueta y la conversación conyugal, una sumatoria de frases de rigor.

“Quise hacer una película sobre esos grandes momentos que no duran”, dijo Sofía C. sobre Lost in Traslation. La bautizó originalmente Lost in Translation. “Poetry is what gets lost in translation”, afirmó el poeta norteamericano Robert Frost. “La poesía es lo que se pierde en la traducción”, lo que la traducción nos roba. En tránsito en una ciudad impenetrable, enfrentados a una lengua opaca hasta la exasperación, Bob y Charlotte fundarán una república lírica minúscula, hecha de roces, susurros y silencios.

A lo vertical opondrán lo descendente; a la velocidad programada, el sosegado encuentro ligado a lo lúdico. Nuevamente, Sofia no necesita recurrir a las palabras porque son, esta vez, una moneda gastada, excepto para jugar con ellas.

En una cultura atravesada por los nuevos dispositivos de comunicación digital, los íconos de la sociedad de masas y el canto de sirenas de la industria del espectáculo, el Park Hyatt Hotel que aloja a Bob y Charlotte es el sucedáneo alucinado del Hotel Buenaventura de Los Angeles que, conforme postula Robert Venturi (Aprendiendo de Las Vegas, Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978), fundó la posmodernidad. Concluido en 1976 tras dos años de tareas, el Buenaventura tiene 112 metros de altura y 35 plantas, más un circuito de restaurantes y tiendas comerciales. Sus torres cilíndricas vidriadas reflejan distorsionadamente el paisaje circundante y se divisan como un mojón paradigmático en Blade Runner (Ridley Scott, 1982), emblema a su vez de la posmodernidad cinematográfica.

Sofía C. confronta la arquitectura horizontal del palacio monárquico y el suburbio norteamericano con el arrollador impulso de lo vertical. Contrasta la velocidad de vértigo de la “gran ciudad” con la lentitud de los protocolos reales que ahogan a María Antonieta y los gestos de independencia duramente negociados de las hermanas Lisbon (encender un cigarrillo, escuchar un vinilo o bailar un tema romántico en una fiesta escolar, enfundadas en sus diáfanos vestidos blancos).

Lost in Translation se despliega en base a planos largos porque Bob y Charlotte necesitan (para encontrarse) sumergirse y demorarse en el “tiempo alternativo” de la lentitud.

El hiperespacio posmoderno es un espacio “total” que no aspira a diferenciarse del tejido urbano y trastorna la capacidad de percepción del cuerpo para organizar perceptivamente su entorno.

Según Fredric Jameson (El giro cultural, Manantial, Buenos Aires, 1999), ese espacio urbano unidimensional habla el idioma estridente “aprendido de Las Vegas” y sitúa a sus habitantes en el centro de un remolino que termina poniendo la realidad fuera de foco - tal como Lance Acord pone alternativamente a la ciudad y a Charlotte fuera de foco en las dos últimas tomas de esta secuencia fotográfica.

Si en María Antonieta el tiempo era estrictamente circular y, en Las Vírgenes Suicidas,una flecha indetenible, aquí parece haberse terminado y descompuesto en una miríada de rectángulos lumínicos como los que Charlotte contempla desde el alféizar de su ventana de huésped de hotel.

Podría ser, dicen algunos, el final de la Historia, el agotamiento inexorable de las ideologías que cede a un supuesto coro polifónico y democratizado de experiencias. Podría ser, dicen otros, el fin de todo proyecto utópico con su consecuente desajuste existencial.

También María Antonieta y las hermanas Lisbon estaban “desajustadas”, pero en el primer caso existía un mundo “oculto” revolucionario y, en el segundo, un mundo paralelo de resistencia al canon conservador. El jet-lag de Bob y Charlotte es ontológico y su insomnio persistente es la señal de un vacío insoportable que la parafernalia de los escaparates japoneses no logra aplacar.

En Lost in Translation, el mundo es uno solo y parece no existir nada que ocultar ni a lo que enfrentarse: es la apoteosis de la superficie en estado puro. Por eso Sofía C. no introduce elementos del futuro ni apela a recursos estéticos artificiales: filma lo que ve, pesquisando los síntomas del mundo caleidoscópico que pisamos, sin tomas de tarjeta postal ni guía turística.

La naturaleza desterrada o domesticada en brutales líneas rectas (como el agua reducida al rectángulo teatral de una piscina de hotel o las plantas encerradas que hacen que un shopping center, sucedáneo del Crystal Palace londinense de 1851 con sus invernaderos de hierro y vidrio diseñados por Joseph Paxton, simule tenerlo “todo”) sobrevive, como un recuerdo del hombre no escindido del árbol, en el silencio de un parque de Kyoto o un árbol de cuyas ramas se cuelgan papelitos con deseos.

Sin embargo, frente al desconsuelo de los “no-lugares” (en términos de Marc Augé) constituidos por esos espacios de paso como los aeropuertos, los centros comerciales y las estaciones de tren, la ciudad, con su nueva “naturaleza” de cristal, neón y acero, se erige, en nuestra opinión, como punto de encuentro, en la senda de Gogol, Dostoievski y Baudelaire.

Porque Bob y Charlotte desarrollan su historia “íntima” entregándose al caos metropolitano, con sus salones de pachinko, su gastronomía oriental y sus lectores de manga en los subterráneos. Son flâneurs de los boulevares parisinos planificados por el Barón Haussman o la avenida Nevski de la San Petersburgo zarista, pero en versión Tokio.

Bob (que juega al golf en Tokio como en su país de origen y se ve a sí mismo, escéptico y desencantado, en sus gigantescas fotos publicitarias o haciendo zapping televisivo en su cuarto) se deja llevar por las propuestas exploratorias de Charlotte.

Es el mismo y no es el mismo Bob de esas gigantografías que lo convierten en una mercancía iluminada en un idioma incomprensible.

Charlotte lo toma de la mano para salir y se percibe en ella, en su paraguas y sus bragas transparentes, una suerte de carácter-membrana dispuesto a la apertura y la fusión.

María Antonieta no crecía y las hermanas Lisbon pugnaban por crecer. Bob y Charlotte han vivido, han probado, han visto y crecen “encontrándose”. La intemperie de un mundo sin dioses, sin padres y sin hijos funciona como un ámbito de emancipación y libertad que hace posible un encuentro sin ataduras.

Tanto para María Antonieta como para las hermanas Lisbon el juego, como ejercicio de libertad, es un juego controlado y finalmente castigado con la muerte. Jugar siendo reina se sanciona con la guillotina y jugar a ser muchachas liberadas termina en suicidio.

El juego en Tokio no se supervisa ni se pena y se despliega como un auténtico acto subversivo: la declaración de amor entre Bob y Charlotte aflora en un karaoke, con Bob vestido de amarillo y Charlotte con peluca rosa chicle.

Es el mismo rosa de los pasteles de María Antonieta y del chicle rebelde de Lux Lisbon, que aquí transforma la dureza de la línea recta en delicadas curvas convergentes.

Es en la vorágine urbana donde Bob y Charlotte conocen el amor libre que le fue vedado, en Versailles, a María Antonieta y, en el suburbio apacible e infernal de Detroit, a las hermanas Lisbon, quienes debieron contentarse con la clandestinidad del sexo adúltero o el sexo promiscuo y desenfrenado sobre los techos.

Al sexo sin amor de sus otras películas, Sofía C. opone el amor sin sexo hijo de la ternura, la complicidad y el encastre de las piezas espirituales de su pareja.

Esa pareja vence el insomnio acunándose en la paz que les concede dormir juntos, vestidos y enlazados por el contacto físico de una mano que acaricia un pie. Desplazando la penetración para reivindicar la compenetración como gesto que enhebra las consignas revolucionarias: ser libre, ser igual, ser fraterno. Es esa imagen la única discernible y la única que cabe contemplar, en un plano cenital entrañable, desde la altura.

Las revoluciones se proyectan para ser experimentadas. María Antonieta, atrapada en su círculo, no puede ni siquiera concebir un proyecto. El proyecto es de otros; lo ignora y no le pertenece. Las Lisbon experimentan un mundo “sublevado” en otro aún conservador y es ésa su tragedia: pertenecer a dos mundos simultáneamente.

Bob y Charlotte hacen la revolución en Tokio, una revolución espacial y en tiempo presente, sin manifiestos ni consignas.

El protagonismo de Tokio como laboratorio posmoderno diferencia rotundamente a este film de Vacaciones en Roma (Roman Holiday, William Wyler, 1953), con Roma como telón de fondo de un amor prohibido, o de El cielo protector (The Sheltering Sky / Il tè nel deserto, Bernardo Bertolucci, 1990), con el desierto sahariano como campo de prueba de la solidez de un matrimonio. En las películas de Sofía C. el “entorno” da un paso al frente y marca y define las coordenadas del tópico amoroso.

Al practicar ese movimiento, Sofía C. no sólo cuenta una historia, sino la Historia. Su Tokio nos cuenta que el “gran relato” no ha llegado a su fin sino que sólo puede comenzar a partir de los relatos pequeños, anclados en la experiencia primaria y sensorial compartida.

Para alcanzar ese grado cero de la sensibilidad habrá que embarcarse en una “tarea de drenaje”, tal como ha señalado Chantal Maillard (Contra el arte y otras imposturas, Pre-Textos, Valencia, 2009), y liberar los conductos de la percepción.

Que Lost in Translation culmine con una pareja que se abraza en medio de la multitud y un hombre que susurra palabras al oído de una mujer abre e indetermina ese final y desmarca la película de la comedia romántica tradicional de happy end. No sabemos qué sucederá con Bob y Charlotte. Sólo sabemos que tienen un secreto.

El secreto es un arma y empuñarla no exige el retorno conservador a la religión o a una naturaleza idealizada. Ese retorno dinamitaría su potencia.

Este secreto, pactado en pleno día y en plena calle, en el cara a cara de la ciudad que insiste en perforar el cielo, es una Arcadia personal combativa sustraída y preservada del asedio de una superficie atiborrada de lenguajes viciados y tráficos mercantiles.